「真面目なドイツ」と「オシャレなフランス」?

掲載日:2012年10月18日

執筆者:上田泰史

今日はアーカイブに溜まっている過去の記事を書き直そうと思って書き始めところが、新しい記事になってしまいました。今日は19世紀の「フランス音楽」と「ドイツ音楽」の比較です。大雑把な話題ですが、掘り下げると両国独自の美学が見えてきます。

19世紀のドイツとフランスは、隣国同士でありながら政治的・文化的風土の違いから互いに際立った個性を持っています。内向的で、その地で培われた音楽的遺産を堅実に受け継ぎ、それを音楽作品上に表面化させるドイツに対し、パリで書かれたピアノ音楽は概して社交的(外交的)で、和声や対位法といった古典的作曲理論を厳格に尊重しますが、それは音楽作品上で表面化することなく、ある種の流行感覚、オシャレ感覚というマントの下に隠されています。

例えば、メンデルスゾーン、シューマン、ヒラーを始め19世紀ドイツの代表的な音楽家にとって、フーガのような厳格で伝統的な書法はそれ自体がひとつの美的性質をもつ鑑賞の対象だったので、彼らはバッハの伝統に自らを位置づけながらいくつものフーガを出版しています。その一方で、同時代のフランスのピアノ音楽家はというとフーガを単独で出版することはずっと少なかった。彼らにとって、フーガはあくまで技法であり作曲の原理ではあっても、社交界の発達した大都市パリでは、それ自体を鑑賞の対象とするにはあまりに厳(いかめ)しすぎたのです。いわば、古典的書法は愛想の良い音楽的表面の地下を流れる知的な水脈として提示されるものでした。

19世紀前半にパリ国立音楽院のピアノ科教授を務めたヅィメルマン(1785~1853)は対位法の大家としても知られる作曲家でしたが、1840年に出版した作曲メソッドで次のように述べています。

現代の音楽作品には、フーガの厳格さはないが、どんな曲であれ、その仕上がりには[フーガの]勉強をした大家の姿が見出される。私は[オベールのオペラ]《ポルティチの唖娘*》の行進の合唱を例に挙げる。[・・・]この曲には、フーガのあらゆる条件がまとめられているが、ここでこの技法は、いわば、作曲家と聴衆が気付かないうちに用いられている。交響曲や四重奏といったある種の作品には、フーガの学習がいやおうなく求められる。そこでは、その主題を扱い、発展させる術を知ることがぜひとも必要なのである。

- 1828年に上演されたD.F.E.オーベールのオペラ。「唖」という言葉は現代では差別的なニュアンスからこれを避けて「物言わぬ女」と訳す場合が多い。

このように、フランスではオペラならドラマを引き立てる劇的な演奏効果が最前面に出るべきで、学識はその背景にあって玄人だけが気づくことのできるものだったと言えます。

音源1:ヅィメルマン編曲:モーツァルト《レクイエム》より、フーガ。対位法の大家として知られたヅィメルマンですが、彼は3作の宗教曲で厳格対位法を駆使した以外、30点あまりのピアノ作品では、確認できる限りフーガ、厳格に対位法的な作品はこれ以外に一曲も出版していません(!)。やはり、彼においても音楽的学識は作品上で表面化していないのです。

このフランスの「オシャレ」感覚は、「真面目な」ドイツの音楽家の目にはしばしば表層的なディレンタンティズム(専門性を欠く素人趣味)と映りました。シューマンが若い時期に一時傾倒したオーストリア生まれのフランスの音楽家でパリ音楽院教授のアンリ・エルツ(1803~1888)は、「フランスのヴィルトゥオーゾの俗物根性」を代表する音楽家として批評の槍玉に挙られましたが、こうした偏見は両国間の音楽の美的認識の違いから来ているように思われます。

その証拠に、シューマンの評価とは対照的にアンリ・エルツはフランスの芸術家たちから造詣の深い作曲家として非常に経緯を払われていました。1849年から1887年までパリ音楽院でピアノ科の教授を務めたマルモンテル(1816~1889)の証言はこの点で面白い視点を提供してくれます。

演奏家及び作曲家として、エルツがクレメンティ、フンメル、モシェレス**の偉大なエコールから発していることは極めて確実だ。彼がバッハ、ヘンデルのフーガを演奏すると、類稀な完成度と細部の見事な仕上がりを示したが、彼のクラスの生徒たちはこれらの大家に対する著しい愛着を迷わず表明することができただろう。サロン、演奏会用の、彼の数多の作品は、一見、力強く厳格な音楽という点では[彼の深い古典的作曲法への造詣と]著しく矛盾しているように見える。だが、アンリ・エルツの作品全体を掘り下げようとして注意深く楽譜を読む人は、軽い見かけをもつこれらの作品の和声の織り目に、芸術の偉大な伝統の中で教育された対位法の力強い横糸を見出すことになるだろう。(下線筆者)

- M.クレメンティ(1752~1832)、J. N. フンメル(1778~1837)、I. モシェレス(1794~1870)はいずれもショパン世代が範とした代表的ピアニスト兼作曲家。

これは前項でヅィメルマンがオーベールのオペラについて言ったことと全く同じことです(ちなみにマルモンテルはヅィメルマンの生徒でした)。エルツといえば、数々のオペラの旋律に基づく変奏曲で非常に成功を収めた作曲家です。シューマンが彼のディレッタンティズムを批判したのは、まさにこれらのオペラ・パラフレーズだったはずですが、マルモンテルは、実はその背後には学識がある、だから一見分からないようで、実は本質的に「シリアスな」作曲家なのだということを言っているわけです。現代の私たちがマルモンテルの視点でエルツを理解しようと思うなら、とりわけエルツのピアノ・ソナタやピアノ三重奏曲(作品54)、8つのピアノ協奏曲、練習曲集(特に《18の演奏会用練習曲集》作品153)を楽譜を見ながら注意深く聞く努力が必要です。これらのジャンルには、変奏曲以上に彼の音楽的造詣がはっきりと示されています。

さて、こうした事実を見てみますと、フランスがショパンの時代にヨーロッパにおける「音楽の首都」だったにも拘(かか)わらず、この時期のフランスの作曲家の音楽がほとんど歴史に記述されなかった理由が見えてきます。これまでの音楽史は「シリアスなドイツ」vs「オシャレな(=軽薄な)フランス」というあまりに単純化しすぎた二項対立で、実際にはいっそう複雑な19世紀の作曲家の美学的立場を説明しようとしてきました。権威ある『ニューグローヴ音楽・音楽家事典』***の「アンリ・エルツ」の項目が作品の具体的な検討なく手短に書かれ、作品表も作成されていないことは、そのことを端的に示しているように思えます(もっとも、これは編纂者側の経済的理由も考えられますので安易に批判はできませんが、それを承知の上で、敢えて)。

もし、現代の私たちが、私たち自身の、現代の目で客観的に過去を見ようと思うなら、単に先人がしてきたようにドイツの美学的視点に肩入れするのではなく、双方の社会、文化的風土とその歴史を踏まえたうえで両者の作品観、音楽家像を捉え、比較検討する必要があるのではないでしょうか。このような、客観的な歴史的視点を持つことに、現代の私たちが19世紀という未踏の大地に踏み出す足がかりが、きっとあるはずです。

- 筆者はオンライン版を参照しています。契約機関所属者のみアクセス可

(本文は以上)

関心のある方は続きもどうぞ。少しだけ、具体例の補足です。

*****

楽譜に関心のある方向への補遺

これは有名なアイルランド民謡に基づく変奏曲です。

Youtubeで検索:[Henri Herz Last rose of summer ]

ここではエルツの変奏曲にける和声語法の面白さを示す若干の例を挙げます。

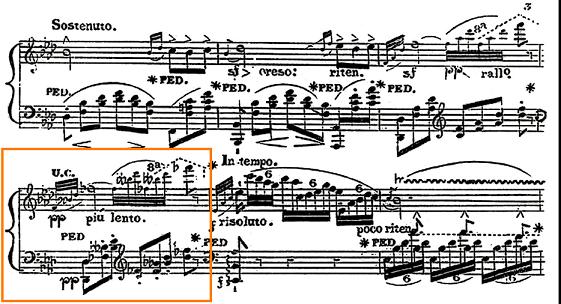

こちらはIV-I46-V7-Iと単純なカデンツを避けてナポリの六の和音を挿入(IV-ナポリの六の和音-I46-V7-I)し、意外性を与えています。

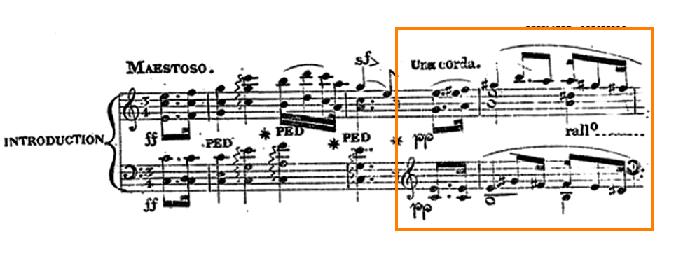

この曲の序奏の和声だけを見ても、「親しみやすい表面」に和声の奥行があることが分かります。和声の知識がある人なら思わず「ニヤリ」としたくなる仕掛けが隠されてるわけです。