古くて新しい「古典」

掲載日:2012年10月12日

執筆者:上田泰史

昨日のクイズ、音楽を良く聴かないと、ちょっと答えるのが難しかったかもしれません。まず、舞曲のスタイルを見分けるには、それぞれに特有の拍子やリズムについて少し知っておく必要があります。

18世紀以降、しばしば説明されるシチリアーノの典型的な特徴は次のようにまとめられます。

- 8分の6拍子または8分の12拍子

- 付点のリズムで始まる

- 短調で書かれることが多い

- メランコリックな性格

しかし、18世紀初期に『音楽事典』を著したS.de ブロッサールのように、「シチリアのカンツォネッタ」を一種のジーグとして説明し、むしろ「快活な舞曲」と説明する場合もありましたが、以後は上に挙げた特徴がシチリアーノの一般的な定義となりました。シチリアーノは、18世紀においては特に器楽で非常に良く用いられるようになります。バッハ、ヘンデル、テレマン、スカルラッティ、クープラン、モーツァルトを始め、多くの作曲家がオラトリオ、ソナタ、協奏曲に導入しました。ソナタにおいてはしばしば二楽章に用いられることがあります。

きっとどこかで耳にした事のあるシチリアーノとしては、バッハの《フルート・ソナタ》BWV 1031の第二楽章、ピアノ関連では、モーツァルト《ピアノ協奏曲》 第24番 イ長調 K488の第二楽章が挙げられます。「快活なシチリアーノ」としては、シューマンの《子どもの為のアルバム》第11曲の〈シチリアーナ〉がこれに当たると思います。声楽でポピュラーなシチリアーノといえば、モーツァルトの『フィガロの結婚』第4幕でスザンナが歌う有名なアリア「恋人よ、早くここへ」が思い浮かびます。

バッハ:《フルート・ソナタ》 BWV 1031 第二楽章

[Youtubeで検索:Bach BWV 1031 siciliano]

モーツァルト《ピアノ協奏曲》 第24番 イ長調 K488 第二楽章

[Youtubeで検索:モーツァルト《ピアノ協奏曲》 第24番 イ長調 K488 第二楽章]

シューマン:《子どもの為のアルバム》第11曲〈シチリアーナ〉

モーツァルト:『フィガロの結婚』第4幕より「恋人よ、早くここへ」(レチタティーヴォの後からです)

18世紀が最盛期なら、クイズの2問目の答えが19世紀というのはどういうこと?という疑問が生じますね。ここがこの問題のミソです。曲を聴いて、古そうだけど、なんとなくロマン派っぽい曲の変化が目立っている、ちょっと不思議な曲だ、と感じた方は鋭い観察耳(?)をお持ちだと思います。

ご紹介したカミーユ・スタマティと言う人は、ショパンの一つ年下のフランスの作曲家で、サン=サーンスが子どものころにピアノの指導を受けたピアニスト・コンポーザーです。

19世紀中ごろのフランスでは、右肩上がりで進む都市化、産業化の中でピアノが非常に広く普及していました。ピアノの大衆化が進むと、世紀前半に流行していたコントルダンスや変奏曲といったジャンルは次第に時代遅れの大衆趣味の音楽と見做される動きが強くなり、同時にハイドンやベートーヴェンベートヴェン、ウェーバーといった18世紀~19世紀前半のドイツの作曲家の「シリアスな(=真面目な)」作品を積極的に普及させようとする動きが出てきます。

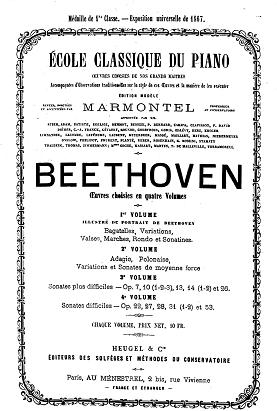

その動きの一つがパリのウジェール社が1852年に始めた「エコール・クラシック(古典の学校/古典楽派)」という古典音楽作品集の出版でした。この「古典」はいわゆる18世紀の「古典派」ではなく、過去の、特に物故作曲家(=もう死んだ作曲家)によって書かれた優れた作品を集めたシリーズで、出版者のウジェールはバッハからショパンに至るまで膨大な数の楽譜の編集をパリ音楽院ピアノ科教授、マルモンテル(ドビュッシーの先生)に託しました。

ウジェールは「エコール・クラシック」シリーズを初めて程なく、古典音楽の普及にかんして新しい着想を抱くようになりました。彼の考えはこうでした。ドイツは沢山の古典的大家を生み出した。しかるに、現代、フランスにも優れた音楽家はいるではないか。しからば彼らに古典的なスタイルのピアノ作品を書かせて出版し、大衆に広く我が国の音楽家の能力を示そうではないか。かくして、ウジェールは「現代の古典」という不思議なタイトルの曲集の出版を始めたのでした。この企画にはクイズでご紹介した作曲家スタマティ(1811-1870)をはじめとして、当時ドイツ音楽に造詣の深い、フランスとフランスゆかりの音楽家たちが参加しました。

その中には、ドイツ人のフェルディナン・ヒラー、ヤーコプ・ローゼンハイン、ヴィルヘルム・クリューガー、オーストリアのチェルニー、フランス人のアンリ・エルツ、Ch. V. アルカン、シャルル・グノー、音楽院教授のA.-F. マルモンテルとG.マチアスなど、単にピアニスト・教育家としてでなく、作曲家として高い力量を誇った音楽家たちが名を連ねています。因みに、グノーはバッハの前奏曲に旋律を付けたあの有名な《アヴェ・マリア》の大変見事な独奏ピアノ版を提供しています。

カミーユ・スタマティもこの「楽曲提供者」一員だったわけですが、彼は19世紀前半の名手フレデリック・カルクブレンナー(1785~1849)とメンデルスゾーン(1809~1847)の下で徹底的にドイツの古典音楽を勉強したので、古典に通暁したフランス人の一人として有名でした。まだ録音されていませんが、彼の2つのピアノ・ソナタはベートーヴェンの後継者としての気概溢れる非常に霊感豊かで構造的な作品です。出版者ウジェールから楽曲提供依頼を受けたスタマティは、これを快諾し、この《古風なジャンルのシシリエンヌ(シチリアーノ)》を書きました。彼がタイトルに敢えて「古風なジャンルの」という言葉を付け、18世紀を想起させるシチリアーノというジャンルを選んだのには、このような背景があったのでした(上田)。

C. スタマティ《古風なジャンルのシシリエンヌ》

- この録音はPTNAの公開録音コンサートで上演・録音されたものです。

- 公開録音で収録したスタマティ作品はこちらから聴けます。

- 当日のプログラム・解説は上田が担当しましたので、ご関心のある方はこちらからダウンロードしてご覧下さい。