ピアノの誕生と初期のピアノ音楽

掲載日:2012年9月25日

執筆者:上田泰史

本日は執筆者がパリからミラノへ移動していたためコラムの更新が遅れました。申し訳ございません。28日から30日にかけて、ミラノから近いクレモナの街で「クレモナ・モンド・ムージカ 2012」というイベントが開催されます。29日には国際カンファレンスも開かれます。そこでは『ピアノ曲事典』の主催者である日本ピアノ指導者協会(PTNA)の福田成康専務理事が招かれ活動状況を報告される予定です。演奏者、教育者、研究者の接点を作りながら新しい文化的価値を生み出す可能性について意見が交わされることが期待されます。もちろん、『ピアノ曲事典』プロジェクトについても紹介される予定ですので、私も積極的にイタリアその他各国の関係者とコミュニケーションを図ってみたいと思います。

さて、イタリアとえいばオペラ、オペラといえばやはりイタリア。ピアノ音楽史の中でイタリアはかなり影の薄い国かもしれません。しかし、ピアノという楽器が発明されたとされたのはまさにこのイタリアのバルトロメオ・クリストーフォリ(1655~1732)の手によってでした。

パドヴァに生まれたクリストーフォリは33歳の時、フィレンツェにおける芸術の大パトロン、トスカーナ大公子の宮廷に雇われチェンバロの管理を任されます。記録上、彼の発明した最初のピアノが登場するのは1700年、メディチ家の楽器目録においてです。この時は「アルピシェンバロ」という名で登場し、そこに付された説明には小さな音piano、大きな音forteが出るという表現を認めることができます。とはいえ、19世紀に更に改良がくわえられたピアノに比べればまだその機構ははるかに単純なものでした。

ごく初期のピアノが登場してから30~40年が経つと、ピアノは次第に各国の音楽家たちの注目を集めるようになります。本日ご紹介するロドヴィコ・ジュスティーニ(1685~1743)もその一人です。彼はイタリアのピストイアの音楽家の家系に生まれ、没した鍵盤楽器奏者兼作曲家で、初期のピアノのためにまとまったソナタを書いたことでその名が知られています。彼の生年はスカルラッティ(1685~1757)やバッハ(1685~1750)と同じですが、この二人の巨匠もまた、ピアノという楽器に触れた最初の世代に属します。バッハが1747年にプロイセン国王フリードリヒ2世の御前で行った即興演奏は著名なオルガン製作者ゴットフリート・ジルバーマン(1683-1753)の製作したフォルテピアノ(ピアノの古い呼び名)を用いて行われましたし、またスカルラッティはスペイン王妃マリア・バルバラの教師として、彼女の所有していたピアノフォルテを演奏したとされています。ジュスティーニによる12のソナタは、マリア・バルバラ王妃の叔父ドン・アントニオ・ブラガンサがイタリア旅行の際に彼を訪れた際、この人物に献呈されましたが、彼はスカルラッティの生徒でもありました。

ソナタ第7番の構成はアルマンダ-コルンテ-シチリアーナ-ガヴォットという舞曲組曲の体裁をとりますが、これは他のソナタと同様です。1732年出版。小倉先生のこの録音はクリストーフォリの楽器の複製によって演奏されています。

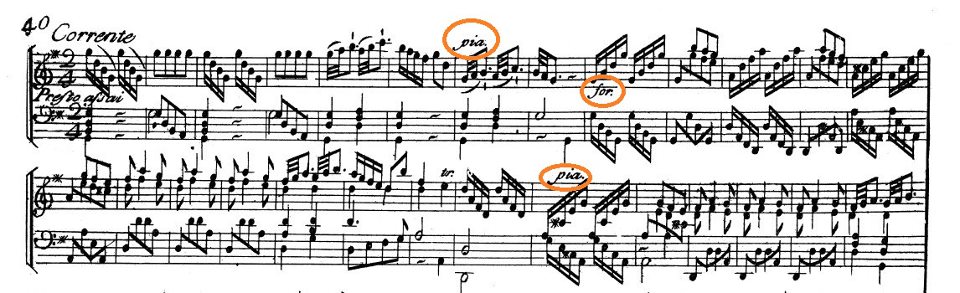

- 初版の楽譜からソナタ第7番 Correnteの冒頭。ピアノ、フォルテを表す「pia」,「for」の表示が見られます。