カルクブレンナーの「手導器」復元の試み (旧【クイズの答え】)

掲載日:2012年5月13日

執筆者:上田泰史

楽器は身体の一部です。ピアノににせよ管・弦・打楽器にせよ、長年楽器に触れていると、楽器に手が吸い付けられるような瞬間、自分の思うように楽器が鳴り、楽器と自分がひとつになるような感覚をもつ瞬間があると思います。身体をどのように使えば自然に効率よく自分の望む音が出せるのか、自分の望むように指や手首が機能するのかという問題は、いつの時代も人の心を捉えてきいました。

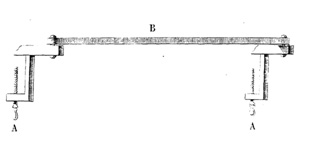

先週は、ショパンが一時師事を考えたことのあるカルクブレンナー(1785~1849)スポットを当てました。カルクブレンナーは、1830年代から40年代のパリで最も著名な教師の一人で、王族にレッスンをするなど非常に社会的ステイタスの高い音楽家でした。このカルクブレンナーは、ピアノ練習用に「発明」したある器具によって有名になりました。その器具は、鍵盤の前に装着して、その上に手首をのせてスライドさせながら練習する「ギド・マンguide-mains」というものです。英語にすれば「ハンド・ガイド」、日本語では「手導器」(しゅどうき)という訳がぴったりです。その器具というのがこちら。

1831年に、彼が経営に参画していたピアノ会社プレイエル社から出版・発売されたこのメソッドと器具は、数多作られた同時代の演奏器具に比べ、体への負担がほとんどないために、その利用価値がパリ国立音楽院の教授によっても認められていました。

では、実際にこれを使うとどうなるのでしょう?筆者は、かつて、東京芸術大学文化財保存学教育研究助手(2010年現在)の山本浩二氏の協力を得て『手導器』の作成を試みたことがあります。最初に筆者が制作を試みた時には挿絵のような「直接装着型」を検討しましたが、いざ作ってみると現代のピアノでは装着が色々な面で困難だったので、山本氏には「分離型」モデルで制作を依頼しました。こちらがそのモデルです。

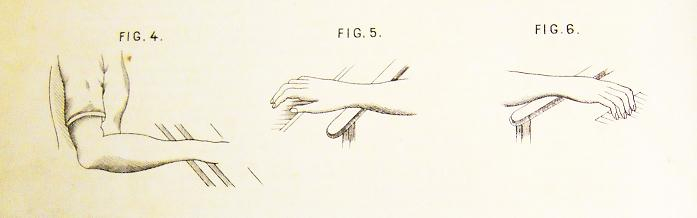

この器具には一体どんな効果があるのでしょう?カルクブレンナーのメソッドの論理に従って、「手導器」の身体に対する効果を検討してみましょう。「手導器」なしで鍵盤に手を置いた状態では、手首から上の腕の重みが手にかからないように、肘や肩でその重みを引き上げなくてはいけません。仮にピアノを習いたての方が「脱力して、自然に手を鍵盤の前に構えましょう」と言われたとしましょう。しかし、腕の重みを体のどこかで肩代わりする以上、かなりの負荷が身体にはかかっているですから、実際には完全に脱力することは不可能です。その場合、手首はこんな風にこわばってしまうかもしれません。

一方で、手導器の上に手を乗せると、カルクブレンナーの言う「自然なポジション」が得られます。

使用感としては、やはり鍵盤自体の幅が広く、タッチの深い現代のピアノでは、手だけで演奏するのにはやや無理があるように思いますが、鍵盤の浅い当時のピアノでは全く問題なく使用できたはずです。また、オクターブの連続や跳躍の多い曲では、バーに頼ると却って弾きにくい側面もあります。つまり、リストに代表されるように、腕の力を最大限に活かすことによって効果が発揮される作品の演奏には向かないということです(もともとそのような作品を弾くために作られたわけではないので、当然ではありますが)。

実際に手導器を作ってみて非常に驚いたのは、このバーに手を置いて打鍵するとほぼ指の力だけで鍵盤が打たれますので、一つ一つの音にムラがなくなり、コロコロした音が得られます。ペダルを控えめに用い、粒立ちの良い音を聴かせることは、19世紀から20世紀前半のフランスの演奏家の特徴です。フランス語で「ジュ・ペルレjeu perlé」(真珠のような演奏)と言う表現がありますが、楽器演奏について言うときには、それぞれの音が混ざることなくはっきりとしていて、真珠のようにまるみを帯びた音がすることを指します。

音色に加え、手導器は演奏中の身体の動きにも非常に大きな特徴を与えました。ピアノは「手首から先で弾く」という美学に基づいているわけですから、演奏の際、上体はほとんど動きません。前腕は左右の移動のために用いられ、発音のために動くのは手首から先だけということになります。身体の動きを抑制することは、当時の上流社会の行動規範からくる、ひとつの典型的な姿勢の美学です。

マリー・アントワネットの母マリア・テレジアは、テーブル・マナーを子供達に教える時に頭の上に本をのせ、脇の下に本を挟ませて上体が動かないようにして、食事中エレガントな姿勢を保つようにしつけたそうです。スープを口に運ぶ時も、スプーンに一杯ずつ、こぼさないように口に運ぶことになります。

19世紀前半のブルジョワ社会では、企業家、投資家で財をなした市民や外交官たち-正確にはその妻-、外国からの亡命貴族らがサロンを開き、贅を尽くした夜会を開いていました。社交界の人々は、自らの高いステイタスを示し威厳を保つために、立ち居振る舞いもかつての王室からくるそれを範とし、アレンジを加えていったはずです。このあたりは将来是非研究してみたいと思うのですが、カルクブレンナーの「手導器」がもたらす「エレガントな姿勢」は、まさにブルジョアのメンタリティーから出てきた発想なのではないでしょうか。

さて、この手導器はその後非常に広く普及しました。フランスももとより、フランス国外でも手導器の有用性は広く認められていました。シュトゥットガルト音楽院のレーベルト(Sigismund Lebert, 1821~1884)とシュタルク(Ludwig Stark, 1831~1884)が著した『理論的・実践的大ピアノ教程』 は、幾度も版を重ね19世紀後期から20世紀にかけて、フランス語、イタリア語、英語、スペイン語に翻訳され出版された影響力ある教材でしたが、このメソッドには図入り解説付きで手導器の使用が推奨されています。

本家のフランスにおいては、カルクブレンナーに忠実な生徒だったカミーユ・スタマティ(1811~1870)が、19世紀最大のピアノの達人の一人、サン=サーンスをこの「手導器」を用いて教育しました。サン=サーンスは長生きしたおかげで、彼のピアノ演奏の録音や映像が残っています。フランス国立視聴覚研究所(INA)に保存されている映像には残念ながら音がないのですが、非常に興味深いものです。彼の大きな胴体は微動だにせず、ただ前腕が左右に動き、その先にくっついたような手がものすごいスピードで動いています。この動画はネット上では見られませんが、Youtubeで見つけることのできる録音*は「手導器」由来と思われる彼の演奏の粒立ちのよさ、正確さが良くわかります。

*画像はフランス国立図書館サイト、デジタル図書館Gallicaより転載。

国立パリ音楽院でも支持されたこのような音色、姿勢についての考え方は、20世紀後半まではパリ音楽院の教育で伝承され、ロベール・カサドシュ(1899~1972)やラザール=レヴィ(1882~1964)といったフランスのピアノの名手たちによっても広く伝えられていました。両者はパリ音楽院でルイ・ディエメル(1843~1919)教授の門下生ですが、ディエメルやサン=サーンスの残した幾つかの録音は「真珠のような音の演奏」の美学を思い起こさせてくれる貴重な資料です**。

ところでパリのエコール・ノルマル・ド・ミュジーク教授、フランス・クリダ女史は昨年他界されるまで多くの日本人留学生を指導してこられました。かつての彼女の門下生の話によれば、彼女はレッスンで上体と腕の動きを抑制し、誇張された動きを戒められていたそうです。彼女はパリ音楽院で上記のラザール・レヴィ門下で学びましたから、フランスの伝統的な身体観はグローバリズムの波のなかでも、まだ生き残っているのだな、としみじみ感じたものでした。

- Youtubeで検索 [Saint-Saens Cadenza for "Africa"] 管弦楽とピアノのための《アフリカ》、カデンツァ(1904年録音)

- ディエメールの録音をYoutubeで検索 [Louis Diemer - Chant du Nautonier op. 12] (《船頭の歌》作品12)