音楽家と楽譜出版社

掲載日:2012年4月12日

執筆者:上田泰史

今日、日本でもヨーロッパでも、いわゆる「クラシック」の作曲家が楽譜を出版するのはますます難しくなっています。その理由は非常に多岐に渡ると思います。一つには、19世紀には普及していなかった演奏録音が20世紀以降、楽譜に取って代わったこと、音楽ジャンル・聴き方が多様化したこと、音楽教育において19世紀以前の音楽を重視する傾向によって無調、セリー(音列)など20世紀に確立された比較的新しい音楽の傾向から弾き手・聞き手が遠ざけられていること、などが挙げられます。その上、21世紀に入るとインターネットと楽譜制作ソフトの急速な発達と普及によって、自作品はインターネット上で容易に作成・発表することが可能になりました。芸術のアナログ的側面を重んじる音楽家の中には、楽譜デジタル化の傾向に眉をひそめる方もまだ少なくありませんが、浄書やパート譜作成の手間が省けるということで、作曲さえパソコン上で行われることも今日では珍しくありません。

しかし、19世紀から20世紀の後期までは、どの作曲家も作品を書いたら出版社に持ち込んで交渉するというのが当たり前の習慣でした。だとすると、出版社には、当然、楽譜がちゃんと読め、その価値を見抜く「目利き」がいたはずです。そこは、音楽家にとって、演奏会以外に自作品を発表する唯一の窓口であり、作曲家たちが共通に足繁く通う音楽界の交差点でした。同時に、出版社を通して作曲家が互いに知り合ったり、その場でたまたま音楽家どうしがばったり顔を合わせたりする豊かな芸術界の社交場という機能も果たしていました。出版社のサロンには時にピアノが備えられ、そこでデモ演奏もしばしば行われたものです。

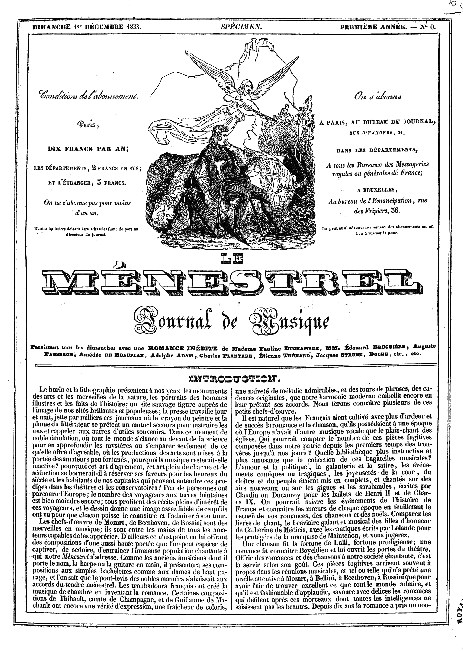

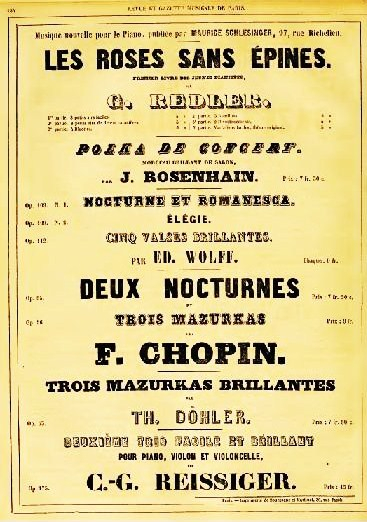

楽譜出版社はおまけに、音楽関連図書はもちろん、音楽の専門雑誌を出版したり、出版社主催の演奏会を催すこともありました。定期刊行の音楽雑誌に関して特に有名なのは、19世紀のフランスを例に挙げると、ウジェール社の『ル・メネストレル』紙(1833年創刊)、シュレジンガー社の『ガゼット・ミュジカール』紙(1834年創刊)(後に『ルヴュ・エ・ガゼット・ミュジカール』)、エスキュディエ社の『フランス・ミュジカール』紙(1837年創刊)などが挙げられます。これらの雑誌上で、ショパンやリストを始め、数々の作曲家の新譜が紹介され、時には激賞の、時には辛辣な批評の対象となりながら、人々の間に知れ渡っていったのでした。

あまり一般には知られていませんが、ベルリオーズやワーグナーのような音楽家は作曲の傍ら音楽批評家としても健筆を奮っていました(ドイツ人のワーグナーはフランス語も上手だったのですよ)。

出版社は音楽界の交差点―このことを生き生きと伝える記録は数多くあります。例えば、ショパンが多くの初版を委ねたパリのドイツ人モーリス・シュレジンガーが経営する出版社では、例えば次のようなワン・シーンが見られました。次の会話は、ドイツから1838年、パリにやってきたピアニスト・コンポーザーのステファン・ヘラーとショパンの間で交わされたもので、ヘラーの回想として伝えられている逸話です※1。

ある日、ヘラーはパリの出版社シュレジンガーの店先で楽譜を眺めていると、そこにショパンが現れた。ヘラーはそこにあったピアノに目をやってこう尋ねた。

「ワルツを一曲弾いて頂けませんか」

ショパンが答えて曰く

「私のワルツではどれがお好きですか」

ヘラーは少し躊躇って答えた。

「どれと申し上げるのは難しいですね、なにしろ、どれも私の気に入っておりますから。強いて言うならイ短調のワルツ※2でしょうか」

ショパンは嬉しそうに答えた。

「それはとても嬉しいです。私もこのワルツがお気に入りなんです。」

- J.-J. Eigeldinger. Chopin vu par ses élèves, Paris, Fayard, 2006, p. 204.

- 《ワルツ》op. 34-2を指すと思われます。