音楽と「様式」4

掲載日:2012年11月10日

執筆者:上田泰史

『音楽と「様式」』シリーズの第4回目です。話がだんだん込み入ってきましたので、ここらで少し話を整理しておきましょう。

ここまで、「様式」とはそもそも何かという問題について、18世紀から19世紀前半の用例や用法をかいつまんで見ながら考えてきました。様式とは、第一に何らかの対象を扱う「手法」でした。たとえば、混沌とした自然は神の創造物、あるいは所与の存在物です。有象無象がうごめく手つかずの自然界の諸要素を、博物学者は「動物」「植物」「鉱物」等に分類して体系的に整理し秩序づけていくことができます。この、自然を描写する人間の文章の作法が「様式」です。逆に言えば、人間の手が入っていないありのままの自然には「様式」はありません。前々回の繰り返しになりますが、確かに、富士山に似た山があったからといってこれを「富士山様式の山」とは言いません。様式は人間の手によって導かれるのです。

「ありのまま」に描くのではなく、秩序与えながら対象物を描写するというこの伝統的な考え方は、たとえば絵画にも見られます。画家は風景や人物を描きますが、ルネサンスの画家は単に対象を見たままに模写するのではなく、配置や構成、各部分のプロポーション入念に計算した上で筆をとり、「理想的な美」を探求しました。(もちろん、聖書や神話に取材した絵画は現実には描写対象は存在しませんが、そのモデルは建築物や人物、自然ですからモデルは自然界、人間社会に存在します)

しかし、造形芸術ではない音楽には絵画のように「描く対象」がありません。少なくとも、そのモデルを自然に求めるのは難しいように思えます。では、音楽において人間の「手」は一体何を扱うのでしょうか。それは、どうやら目に見えない「着想」と呼ばれるものらしい、というところで前回の話が終わっていました。

書かれた音楽作品は、人間の手によって生み出される以上、そこにはやはり様式があります。しかし、音楽において作曲家が理想的な形を与える対象とは何でしょうか。この問題に対して、著述家たちは目には見えない「着想」や「真実」という抽象的な要素を持ち出します。前回見たように、フェティスという19世紀の学者は1842年の著書で「様式」の本質は「着想」にあると述べました。19世紀後半、作曲家が「手法」を通して扱う対象を「着想」など抽象的な言葉で表現することは、一般的な様式の説明にも見られるようになります。1874年に刊行されたエミール・リトレのフランス語辞典は芸術用語としての「様式」の基本的な意味を次のように説明していいます。「特徴的なはっきりとした外観を真実に纏(まと)わせつつ、真実を気高くし、完成させる技法。」※1

ここでは「着想」ではなく「真実」という言葉が用いられています。この「真実」とは、物質世界では知覚できないが、直観的に把握することのできる作品以前に存在する理想的なモデルだと理解することができます。これを現実世界において知覚できるよう線や色、旋律や和音を用いて「気高く」、「完全」な形で「真実」を表象する技法が芸術における「様式」である、というわけです。

ドビュッシーのピアノの先生で自身も作曲家だったアントワーヌ=フランソワ・マルモンテルは、1886年に出版した著作『古典・現代のピアノ技法―あるピアノ教授の助言』という著作の中で同じように様式についてこう述べています。

様式は天分ではく、天分を引き立たせる輝かしい外観である。天分の特質とは創造する天賦の才である。様式とは巧みに述べる技法である。天分は生命をもたらし、様式は形式をもたらす。天分の特徴は創造することにあり、様式の特徴は巧みな仕上がりにある。※2

ここではリトレの「真実」が「天分」に置き換わっていますが、様式が「天分」と呼ばれる抽象的な存在に形(「外観」)を与える技法だという点ではリトレの定義と一致しています。しかしここでマルモンテルが付け加えているのは、先験的に備わっている天分を創造の源と捉えている点です。つまり彼は、様式は「技法」なので経験を通して後天的に磨くことができますが、天分は天が特権的な個人に与えた創造力の源だ、努力次第でどうなるものではない、と考えているのです。マルモンテルは天分に恵まれた個人の例としてバッハ、ハイドン、モーツァルト、グルック、ロッシーニ、オベールなどを挙げています。ピアノ音楽では、1860年以降、マルモンテルが校訂・出版に力を注いだショパンもその一人だったはずです。

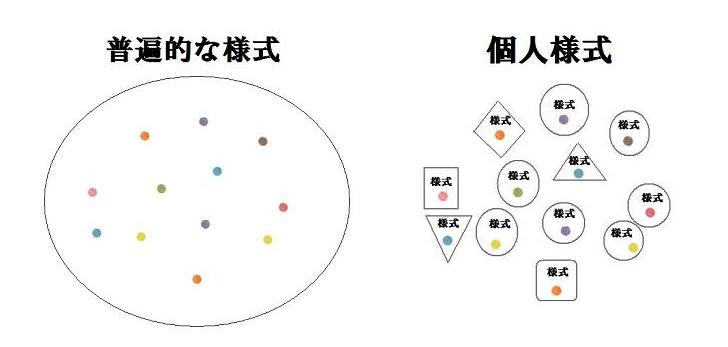

特権的な創造力の源を特定個人に認める「個人様式」という発想は、芸術家が希求すべき模範的な制作手法という従来の普遍的な「様式」観とは異なる図式に基づいています。従来の「様式」はすべての芸術家にとって理想的な制作手法であり、それは必ずしも個々の芸術家の作風の違いを意味しませんでした(図3a)。その一方、個々の創作主体に「着想」や「天分」の固有性を認めることは、個々の「才能に恵まれた」芸術家が模範としての権威を持つことになります。この場合重要なのは、個々の芸術家の作風の差異であり、いかにその芸術家が同時代の他の音楽家と異なっているかという「偏差値」が問題になります(図3b)。その結果、作曲家とその作品に対する価値は他の芸術家との差異によって測られるようになり、「独創性」が芸術的価値のバロメーターとなり、過去の「大作曲家」たちを偶像化する動きの契機にもなっていきます。

図3b(右) 個人様式。様式は個々の芸術家とその作品の差異として理解される。

現代でも一般に音楽史は作曲家とその作品を中心に語られますが、これは「個人様式」という価値でそれぞれの時代の特徴を説明しようとする傾向があるからです。もちろん、歴史を書くには一定の視点や基準は必要です。しかし、歴史の読み手としての私たちは、「独創性」を重視する近代的な価値観を19世紀以前の音楽に遡及して適用させたり、そのような価値の枠組みの外で音楽活動を展開した音楽家に適用させることによって一面的な評価に陥らないよう十分注意しなくてはなりません。私は、研究や音楽批評に携わる人が積極的にオピニオン・リーダーとなって、一般の音楽の聴き手に様々な視点で過去の音楽と向き合う方法を提示することが大切だと思います。そして、様々な音楽を楽しく共有できるような企画をしていくこともまた大切だと思います。私自身はまだそのような役目を担っているというには十分な活動ができているとは思いませんが、できる限り貢献していこうと思います。

- E. Littré, Le dictionnaire de la langue française, Tome 4, (Paris : Librairie Hachette et Cie, 1874), p. 482.

- A.-F. Marmontel, Art classique et moderne du piano, conseil d'un professeur sur l'enseignement technique et l'esthétique du piano, (Paris : Heugel et Cie, 1886), p. 90.