音楽と「様式」3

掲載日:2012年11月8日

執筆者:上田泰史

11月に入ってもう一週間が立ちました。パリの街はすっかり秋色に染まり、真っ赤な蔦の葉がレンガの壁面を美しく飾っています。日本でもいよいよ紅葉シーズンの到来ですね。私はちょうど今月は日本音楽学会の全国大会に参加するために帰国して京都を訪れる予定ですので、研究発表のついでに紅葉狩りも楽しんで来ようと内心わくわくしています。

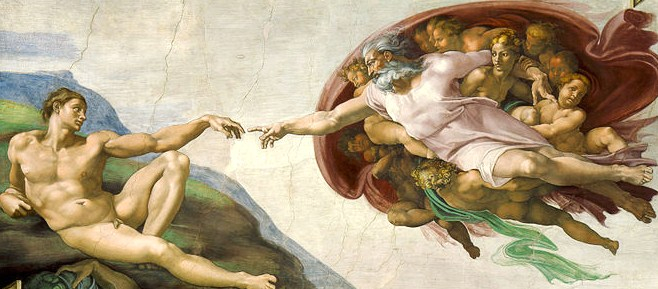

ところで、前々回、「様式style」という言葉と「手法manière」(仏)という言葉の間に深い結びつきがあるということをお話しました。18世紀から19世紀のフランス語の辞書で「様式」という言葉を調べてみると、確かに「手法」という言葉で説明されていることが殆どです。つまり、何らかの対象を人間が整理し秩序付ける手法、というのが「様式」の基本的な意味でした。これも繰り返しになりますが、「手法manière」(仏)、英語の「マナーmanner」は「手manus」(羅)というラテン語から派生した言葉です。このことを知ると、いかに「手」が人間の思考を外界に表現するために重要な役割を果たしているかが分かります。

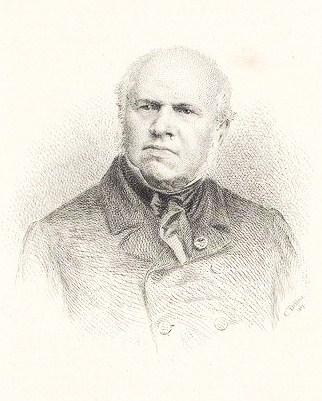

さて、この「手」で扱う対象は、「文は人なりstyle est l'homme même」と述べた博物学者ビュフォンにとっては外界の自然でした(前回参照)。自然は神の創造物、この所与の自然を「手」で描写し秩序付けるというのが人間の領分です。人間の象徴でもある手を用いて対象に働きかける仕方が「手法」であり「様式」であるなら、では、音楽家が扱う対象とは一体何でしょうか。19世紀最大の音楽知識人、フランソワ=ジョゼフ・フェティスは、一般向けに書いた『誰でもわかる音楽』(1842)という書物の中で、様式をこのように説明しています。

「[作曲様式は]曲のジャンル・書法との関係においては、とりわけ着想の特性にその本質がある。」

この文で、フェティスは様式の「着想」という側面に光を当てています。この文を解釈する前に、ここでフェティスが問題にしているジャンル/書法と様式の違いを確認しておきましょう。

・様式

「様式」は人間が対象を秩序付ける手法でした。作品の鑑賞者は、作品の様式を語るときに、手法の現実的な側面ばかりでなく、その質的な側面についても問題にすることができます。たとえば、「明るい」、「暗い」、「陽気だ」、「悲愴的だ」などの形容語を用いて性格を分類することができます。もちろん、作者自身が作品にその性格を形容したタイトルを付けることもあります(ベートーヴェンの『熱情』や『悲愴』)。しかしこれは必ずしも客観的な基準に基づいたものではなく、個々人が作品に認めた直観的な美的性質です。つまり、「様式」は手法の質をも含む概念と考えられます。

・ジャンル

これに対して、「ジャンル」はもっと客観的な基準に基づく類型です。「ジャンル」の考えかたは、CDショップのジャンル分類にその特徴がよく現れています。クラシックコーナーの分類はだいたい次のようになっていると思います。独奏者による「ソロ」、二名から一定数の演奏者で上演される「室内楽」、オーケストラだけで演奏される「交響曲」、「序曲」、独唱者による「歌曲」、オーケストラと声楽によるドラマの「オペラ」、などなど。つまり、ここでは楽器・声楽の編成という物理的で客観的な要素が類型の境界を定める基準になっています。この他にも、演奏される場所(教会、劇場)、機会(演奏会、祝祭、サロン)もジャンル区分の基準になりえます。これらは、作品の知覚可することのできる具体的なエレメントであるだけに、客観的に類型化することができます。つまり、「ジャンル」とはいくつかの社会的な客観的基準に基づく類型、と言えそうです。

「様式」と「ジャンル」の違いを踏まえて、フェティスの発言に戻りましょう。「ジャンル・書法」というのはいわば客観的に判断することのできる様式の「外殻」です。この外殻に与えられる「手法」の美的な性質は制作者が最初に抱いた着想によって決定されます。着想は始め、形がなく知覚することはできませんが、「手法」によって具体的な形と秩序、性格が与えられていきます。つまり、着想とは「手法」が扱う内容であり、「様式」はジャンルとは違ってその内容である「着想」が問題になるのだ、ということをフェティスは述べているのです。

さて、これで、音楽家が「手法」を通して扱う対象が「着想」だということが分かってきました。それにしても、この目に見えない「着想」、博物学者が扱う「自然」とは違って抽象的でどうも捉えどころがない感じがしますね。次回はこの捉え難い「着想」と「様式」の微妙な関係に、もうすこし踏み込んでみることにしましょう。あ、でも明日はクイズです。