音楽家と楽譜出版社3

掲載日:2012年10月30日

執筆者:上田泰史

今日は「音楽家と楽譜出版社」シリーズの第3回を兼ねて、引き続き「貴族気取りの音楽家」の物語をご紹介致します。

気候・風土が違えば人々の気質も異なります。外国で生活していると、始めのうちはそんな当たり前のことが新鮮に目に映ります。昔から国際的な文化・産業都市だったパリの街は、人間模様が多彩である分だけそれぞれに明確な主義や主張を持っています。これは多くの情報が飛び交いライバルの出現があとを絶たない大都市の中で、個としてのアイデンティティーを守りぬく必要から生まれた傾向なのかもしれません。フランスでは自分の意見の正しさを証明し正当化する術を学校教育で徹底的に学ぶので、日常生活の議論や口論は、たとえその主題が些細な事であっても延々と続くことがあります。この街に住んで二年以上が経った今でもこの気質には馴染目ないのは、私が調和と効率化を好む現代日本人だからでしょうか。

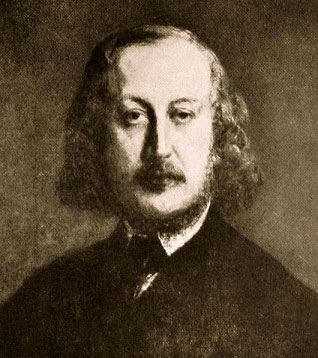

いや、どうやらそうでもないようです。1838年、ドイツからやってきた若い音楽家ステファン・ヘラー(1813~1888)は、パリの大御所ピアニスト兼作曲家カルクブレンナー(1785~1849)の家を訪ね弟子入りを願い出ます。昨日の記事ではヘラーがカルクブレンナーとの初対面を果たし、出版社を紹介してくれるというので一緒に出かけたところまで話が進んでおりました。

二人はいよいよ楽譜出版者モーリス・シュレジンガーの店に到着します。シュレジンガーといえば、ショパンやリストをはじめこの時代の主要な音楽家と交渉し楽譜を出版していた業界の大手でした。ここでカルクブレンナーは、ヘラーに文才があるというので、シュレジンガーが出版している『ガゼット・ミュジカール』という音楽雑誌に寄稿させようと世話を焼きますが、ひょんなことからシュレジンガーとカルクブレンナーの間で口論が始まります。これを傍観するヘラーは「フランス式」の交渉にあっけにとられます。以下はヘラーが書いた喜劇仕立ての回想録からの抜粋です。

「モーリスさん、私の新しい生徒を紹介しましょう。彼は演奏しますし、作曲も少しはできます。でもまだ何もかも貧弱で大したことはないし、ちゃんとしたスタイルも確立していない・・・。まあ、それはそれとして私たちがこれから彼を教育するのです。私はライプツィヒの雑誌※1で彼が書いた記事がいくつか載っているのをみましたよ。 悪くない、なかなかいい出来ですよ。あなたの音楽新聞 ※2で彼を雇ってやってもいいんじゃないかね。そういえば例のつまらない男ブランシャール※3が私のホ調の《ポロネーズ》を非難したばかりだね。ステファン君に私の《ポロネーズ》について新しい記事を書かせたらいいんじゃないかね。彼ならこの曲の美点を理解できるだろうから。」

シュレジンガー氏は答えた。

「喜んで引き受けましょう、カルクブレンナーさん。ところで、『グイードとジネーブラ』に基づく《華麗な幻想曲》作品86※4のことで、あなたへの支払いをあまりせかさないでもらえませんかね。本当にいまお金がないんです。お求めの記事は今から二週間のうちに『ガゼット・ミュジカール』紙に載せるようにしましょう。」

カルクブレンナー氏は答えていいました。

モーリスさん、冗談ばかりおっしゃいますね、あなたのことはよくわかっているんですよ。私の《ポロネーズ》についてステファンが書く記事を出してください、そして私のほかの数作品についてもステファンに任せてください。」

「カルクブレンナーさん、ぶち明けて言いますが、あなたの《華麗な幻想曲 作品86》は出来が良くないんですよ!」

「おやおや、まったく、本当にそんなことを言う出版者はあなたが初めてですよ!私はあなたたち出版者を儲けさせている。あんたらはおかしな・・・」

「おかしな人たちですな、あんたら作曲家というのは。たくさん儲けるために我々にカスをよこすとはね!」

「まったく金払いが悪いね、狡賢い出版者どもは」

「おたくら作曲家ってのはしょうもない人間ですな、曲ができる前に金を支払えとは」

「あなたはいつもご機嫌なもんだね、モーリスさん」

「そうですとも、私は目下あなたの作品は一つも版を彫っていないのですから」

「いいですか、モーリスさん、ステファンの書く記事を次の日曜日に出してください」

「わかりましたよ、ですがそうして同じ作品について書いた記事が二つも立て続けに出るととても変に思われるってことは承知しといてくださいね。まあいいです。ですが、お金の件に関してはせかさないでくださいね、カルクブレンナーさん。」

「ええ、せかしませんとも。でも私は来週日曜※5、記事が見られるのを願ってますよ!」

「そうなるでしょうよ」

「ではモーリスさん、さようなら、恨みっこなしですよ」

「さようなら、カルクブレンナーさん、お恨みになさらぬよう」

このおしゃべりの間の私が考えたことまで書くのはよしましょう。

出版者が大変有名な芸術家にむかってあんな風に言うのを聞くのは私にとってはとても新しいことでした。こんな風に記事を頼まれたものだから、それは不快な驚きでした。そのうえカルクブレンナー氏が私を推薦する仕方といったら突飛なものだったんですから。

- 1834年にシューマンが創刊した定期刊行誌『音楽新報』を指す。シューマンは音楽家ヘラーを「天才的な血が流れている」と激賞し、彼が紙面上で主催する空想上の芸術サークル「ダヴィッド同盟」の一員に迎える。ヘラーは「ジャンキリJean qui rit」のペンネームで音楽評を『音楽新報』に寄稿していた。

- 『ガゼット・ミュジカール』は1835年にモーリス・シュレジンガーが創刊した音楽雑誌。彼はベルリンで本店を営む父の手がける『ベルリン音楽新聞』(1824年創刊)を範として1834年、パリで『ガゼット・ミュジカール』を創刊した。翌34年には作曲家・理論家で音楽著述家のF.-J.フェティスが手がけていた『ルヴュ・ミュジカール』を吸収合併し、『ルヴュ・エ・ガゼット・ミュジカール』が誕生した。1838年にパリに到着したヘラーは従って『ルヴュ・エ・ガゼット・ミュジカール』に寄稿依頼をしたことになる。

- アンリ・ブランシャール(1791~1858)。創刊依頼『ルヴュ・エ・ガゼット・ミュジカール』の主要な批評家の一人。初期はヴァイオリニスト、指揮者、作曲家としても活動。

- 実際には作品142。

- 『ルヴュ・エ・ガゼット・ミュジカール』は毎週日曜に刊行されていた。

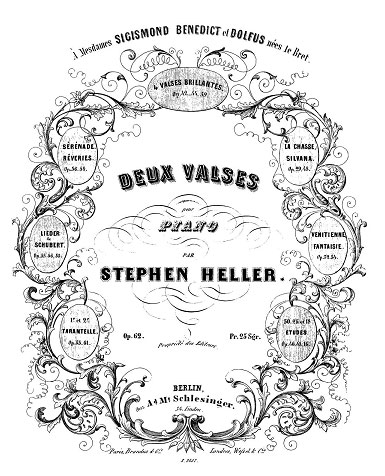

ベルリンのシュレジンガーから出版されたヘラーの《2つのワルツ》作品62(表紙)。簡素なデザインのパリ・シュレジンガーの比べ、ベルリンのシュレジンガーの表紙は凝っていて美しい。

回想録の出典:J.-J. Eigeldinger, Stephen Heller:Lettres d'un musicien romantique à Paris, Flammario, 1981. (ジャン=ジャック・エーゲルディンゲルの著作『ステファン・ヘラー―パリのあるロマン主義音楽家の手紙』、未翻訳)。