音楽家と楽譜出版社 2

掲載日:2012年10月17日

執筆者:上田泰史

現在残っているヨーロッパの大きな楽譜の出版社の幾つかは、百年以上の長い歴史を持つ老舗です。ドイツのブライトコプフ・ヘルテル社は18世紀から、同じくドイツのペータース社やイタリアのリコルディ社は19世紀初期から存続し、いずれも200年以上の歴史を誇ります。フランスはドイツに比べ出版社の入れ替わりが激しく、19世紀からあるようないわゆる老舗出版社はあまり残っていません。ドビュッシーやラヴェル、サン=サーンスの作品を出版しているデュラン社は1869年、サラベール社は1894年の創立ですが、現在では独立経営が難しくなったため1907年創設のエシック社と組んで共同経営する形をとっています。出版社が合併・統合を繰り返し次第にそれぞれが持っていた個性を失って行くのはなんとなく寂しい気はしますが、これも時代の流れの中ではやむを得ないことなのでしょう。

さて、ショパンが活躍していた19世紀前半のパリは出版社の創設ラッシュで次々に新しい店舗が通りに開かれていました。中でも最大手の一つ、シュレジンガー社はドイツ人のモーリッツ・アドルフ・シュレジンガー(1848年にフランスに帰化、名前もフランス語化してモーリス・シュレザンジェ)の手によって成長した重要な出版社でした。彼の父はベルリンで楽譜出版を営んでおり、1815年に事業展開を目指してパリに到着、父の意向でパリでの楽譜販売を生業とするようになります。もともと、販売するレパートリーは父の経営する「ベルリン本店」が扱う楽譜、あるいは他出版社と共同出版する楽譜に限られましたが、モーツァルトの「全集」、モシェレスやウェーバー、フンメルといったドイツ・オーストリアの著名な音楽家の作品の版権を持っていたので、フランスへのドイツ音楽流入には非常に大きな意味を持っていました。

さらに重要なのはベートーヴェン作品の出版です。1819年にはウィーンでベートーヴェンと交渉して彼の後期ソナタ(作品110, 111)の版権を購入、1822年から23年にかけてこれらの出版を告知します。25年、再度の交渉が実って、27年にベートーヴェンの弦楽四重奏(作品130, 132, 133,135)の出版へとこぎ着けました。29年にはこうして獲得した彼のピアノ・ソナタ、弦楽三重奏、弦楽四重奏全集の出版を発表します。フランスではちょうど1820年代の終わりからベートーヴェンが次第に音楽アカデミズムの世界で「楽聖」として称揚されるようになりますから、シュレジンガーの動きは大変時宜に適ったものであり、また彼の先見の明を反映したものと見ることができます。

もちろん、難解でシリアスな作品ばかり出版しても肝心の利益が得られません。彼に多くの金銭的うるおいをもたらしたのは、モーツァルトやアレヴィ、マイアベーアといった著名な音楽家のオペラ(ヴォーカル・スコア)の出版でした。特にマイアベーアの『悪魔ロベール』(1831)は大当たりをとったことで楽譜の売れ行きも上々でした。また、シュレジンガーはロッシーニをはじめとするイタリアの声楽レパートリーも手がけました。

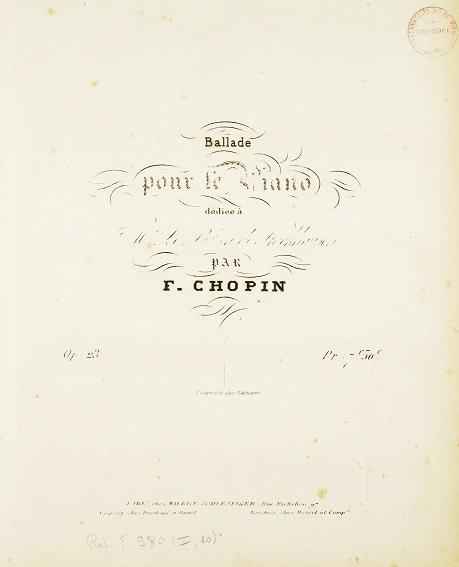

19世紀の作曲家の中では、ベルリオーズ、ショパン、リスト、メンデルスゾーン、アルカンを始め、数々の名手の初版がシュレジンガーの手によって出版されました。ショパン作品のうち、およそ40曲はシュレジンガーがパリ初版を手がけたものです。

さて、どういうわけか、このモーリス・シュレザンジェ(シュレジンガー)氏には、音楽家側の逸話がよく残っています。今日は1839年にパリを訪れたクララ・ヴィーク(後のシューマン夫人)がシュレジンガー社のサロンに招かれて演奏した時のエピソードをご紹介します。これはフィアンセのロベルトに宛てた彼女自身の手紙からの引用です(1839年3月21日)。

シュレジンガーがほとんど音楽家とは言えないことを示すとてもおかしな小話をしてあげる。私は[シュレジンガーのサロンで]ヘンゼルトの《変奏曲》*を演奏しようと思っていたのだけれど、シュレジンガーときたら、プログラムに「変奏曲」の文字が出るのを心配して、私がタールベルクの《カプリース》**を演奏する方がいいと言ったのよ、それなら無難に告知出来るんですって。私は《変奏曲》からはじめるほうがマシだと思ったから、予告なしに《変奏曲》を演奏したわ。シュレジンガーがさぞや怒っているだろうと思ったのだけど、ともあれ彼はこの不運に対して良い表情をしていたから、とても驚いたわ。最後に、演奏が終わってから彼は私に言ったの。

「今、あの『変奏曲』を[弾いて]聴衆に知らしめてはどうでしょう?」

「だって、今それは演奏したばかりですよ」と、私、こう答えてやったのよ!

「ああ、この悪賢い女め!」彼は耳まで真っ赤になっていたわ。私はしっかり彼を馬鹿にしてやったのよ。

- R.おろらく、シューマンが高く評価したドイツの名手、アドルフ・フォン・ヘンゼルト(1814~1889)の《ドニゼッテッィの主題による変奏曲》作品1。

- おそらく、パリのピアノ界を席巻していたヴィルトゥオーゾ、ジギスムント・タールベルク(1812~1871)の《カプリース》作品15または19。

音楽家としての自負を持つクララは、よく手紙で自分の趣味に合わない演奏家や演奏を一刀両断的に裁いて見せますが、ここでもやはり、そのプライドが頭をもたげ、音楽出版に携わる者が、全然形式の違う変奏曲とカプリスを取り違えたことに対して皮肉を言っています。もちろん、この証言だけをもってシュレジンガーの音楽的造詣を測ることはできませんし、常識的に、せっかく招いて下さった方に対してこうした対応は大変な失礼にあたります。こうしたところに、彼女の社交人としての未熟さをみることができるわけですが、しかし、クララの味方をするなら、婚約者のロベルトを作曲家として尊敬する彼女の気持ちと、それに対する誇りが高ぶってこぼれた出した19歳の才能豊かな少女の、不器用な愛情の表現ともとることもできるでしょう(上田)。

- 掲載画像はすべてフランス国立図書館のデジタル図書館Gallicaより転載