貴族気取りの音楽家 2 -都会-

掲載日:2012年10月29日

執筆者:上田泰史

17世紀フランスの劇作家モリエールの有名な作品で『町人貴族』という喜劇があります。フランス・バロックを代表する作曲家リュリが音楽を書いたことでも知られるこのコメディ・バレは、本気で貴族になりたいという願うある裕福な町人が、その虚栄心ゆえに本当の貴族や目下の者に出し抜かれ、数々の滑稽な振る舞いを演じる物語です。分不相応な振る舞いや思い込みというのは、往々にして人の顰蹙(ひんしゅく)を買ったり、身近に敵を作ってしまう原因になるものです。

ところで、ショパンが生きていた19世紀、ピアノとピアノ音楽は、ダンスと共に社交界には欠かせない重要なエレメントの一つでした。貴族は才能ある音楽家たちのパトロンとなり、自宅のサロンに招いて音楽会を開いて彼らの才能を競わせました。イタリアからパリに亡命していたベルジョヨーゾ大公妃は熱烈な音楽愛好家で、自らも歌を歌いピアノを演奏する才人でした。1837年3月31日に、パリを席捲していたスイス出身の名手ジギスムント・タールベルクとフランツ・リストは、彼女の夜会に招かれて腕を競ったというエピソードは有名です。戦わせておきながら「タールベルクは世界一のピアニスト、リストは唯一のピアニスト」と評した彼女の言葉は、あたかもあらかじめ用意されたかのようによくできた表現ですが、いかにも完璧な社交人に相応しい言い回しです。

芸術家が貴族に優遇されたからといって、そこにはやはり見えざる主従関係があります。音楽家はいつも客人であり、芸術家の方がホスト役をを買って出たところで、芸術家の開催する夜会に貴族が足を運ぶことは殆どありませんでした。同じ上流社会に出入りするとは言え、両者の間には心理的にしっかりと階級意識が根付いていたのです。フランス革命後に市民社会が発展する前まで、音楽家たちは王侯貴族の宮廷においては主人の食卓や気晴らし、式典や宗教儀式の必要に応じて楽曲を提供することができる点をもって職能としていました。

このことは例えばハイドンの例をみれば良くわかります。ハイドンの仕えていた大貴族ニコラウス・エステルハージ侯は、1779年の契約更新までハイドンに対し楽譜の自由な出版を認めていませんでした。ハイドンは要するに、個人的なビジネスなどせず、芸術への出費を惜しまない主人の下で食事時の音楽から教会音楽、オペラ、マリオネット劇に至るまで、機に応じてあらゆる音楽を作曲し、楽譜・楽器の管理、オーケストラ指導さえしていればよかったのです。

この長く続いてきたこの主従関係は、19世紀になっても上流階級の意識の中で存続し続けました。19世紀ののピアニスト・コンポーザーたちの中には、創作において自由で自律的な芸術家であるという近代的な芸術家意識が芽生え始めてはいましたが、一方で、中流階級の芸術家はその特殊な技能と才能によって上流社会への出入りを認められ、演奏やレッスンをとおして彼・彼女たちの経済的後ろ盾を得るという旧来の音楽家の役割も同時に担っていたのです。

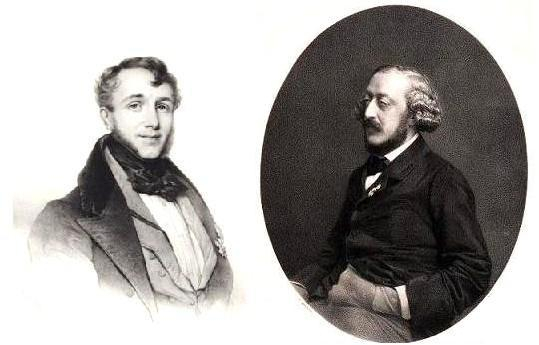

ところが、音楽家の中には会社の経営や出版をとおして自ら財を蓄え、貴族のように振舞う者も現れます。ピアノ会社プレイエルの経営に参画し、数多くの生徒を抱え、また演奏家、作曲家としても高い人気を誇ったフレデリック・カルクブレンナーは、その大それた話しぶりな貴族との付き合いから、時に「町人貴族」のような印象を周囲に与えていました。とりわけ、フレデリック・ショパンやステファン・ヘラーのように、カルクブレンナーに一度は師事することを夢見たものの、高邁な芸術的理想を掲げて自恃独立を決心した音楽家たちの目からは俗物根性の塊に見えたようです。確かな才能に恵まれていたにもかかわらず、振る舞い方で顰蹙を買ってしまったことはカルクブレンナーにとっては残念なことでした。以下のディアローグはドイツからパリにやってきたピアニスト兼作曲家のヘラーが喜劇風に脚色しながら書き記した回想録の一部で、当時の音楽家のメンタリティを伺わせるとても興味深い文章です。今回ご紹介するのは先週の出会いのシーンに続く場面です。

カルクブレンナーはヘラーとの最初の面談を済ませてから、パリに来たばかりのヘラーに出版者を紹介してあげようと言って一緒に出かけます。道すがら、次々に繰り広げられる自慢話ににヘラーは・・・

「とても大きな声でお話しなさい。ドイツのみすぼらしい小さな町に馴染んでいるようにみられてしまうからね。かわいそうな田舎者だね。私はあなたに音楽教育を施すだけじゃなく、あなたを垢ぬけさせて人前に出られるようにしてあげよう。いいかい、このままでは面と向かって人に嘲笑われてしまうよ。あなたはぎこちなくておずおずしているし、話すフランス語もひどくできてない。歩く様も不格好だ。雰囲気は困りごとを抱えているようで憂鬱すぎる。つまり君は全く新たに生まれ変わらなければいけないね、私はあなたがとても滑稽な人にみえるがね。」

「でもカルクブレンナー先生、うぬぼれてない人間を滑稽だなんて思うひとはいないと思うのですが。僕みたいな人をね」

「いやいや、あなたはパリのサロンにそのまま出かけて行こうなんて思いやしないだろうね。あなたはパリのサロンというものがどんなだか知らないのだよ。いいかい、私はいつも王座の隣にいたのだよ。王や王妃たちと会話したことがあるし、ド・ベリー侯爵夫人※1は私にとって妹以上に親しくさせていただいているのだよ。こうして大国の長たちと長く付き合っているおかげで、私のような上品な振る舞いや余裕が身に着いたのだよ。あなたは侯爵夫人のようなお方に話しかけることができるだろうかね。あなたはまるで鵞鳥みたいにまぬけになってしまうだろうね!それにひきかえ私はね、オルレアン公皇太子妃殿下※2にレッスンを付けているのだよ!私はいつか王妃になられる皇太子妃に音楽の諸原理を教えるのは大事な使命だと思っているんだよ!そのことは彼女が統治される国中に影響を及ぼすのだから。そのときには私は称えられることになるだろうね、なにしろ私が彼女の先生ということになるわけだから。考えてごらん、方々から人々が私に挨拶する様子をね・・・。私は一歩進むたびに必ず親しい友人たちに出会うのだ・・・。さっき挨拶したばかりの人はノアイユ侯爵※3だ。その前は小柄な太った男、そう、フランスの貴族院議員のスパール将軍※4だ・・・。ほら、ちょうどオスモン侯爵夫人※5がお見えになった。『…こんにちは、侯爵夫人様、あのベルジョヨーゾ大公妃※6のパーティのお疲れはとれましたか』

- ド・ベリー侯爵夫人 フランス王政復古期の国王シャルル10世の第二子、ベリー侯爵(1778-1820)の妻。侯爵は王位継承候補者だったが、1820年にオペラ座前でナポレオンの崇拝者の手によって暗殺された。王政復古時代は宮廷で幅をきかせていた彼女は、七月革命でブルボン王家はフランスを追われ威信を失った。1830年代が舞台となっているこの話では前後関係が少々混乱しているように思える。

- オルレアン公皇太子妃殿下(1813-1839) 時の国王ルイ・フィリップの次女。芸術に秀で、幾つもの彫刻、絵画作品を遺したが25歳の若さで亡くなった。同時代の何人かのピアニスト兼作曲家は難易度の高い作品を献呈しており、彼女がピアノ演奏にも秀でていたことがわかる。

- ノアイユ侯爵 フランスの古くからある貴族ノアイユ家の分家に属する人々が保持していた肩書で、回想録が正確な記憶によって書かれているとすれば、政治家のアントナン=クロード=ドミニク・ジュスト・ド・ノアイユ (1777-1846)を指す。

- スパール将軍 フランス陸軍准将として活躍したルイ=エルネスト=ジョゼフ・スパール(1780-1845)か。

- オスモン侯爵夫人: 証券取引で莫大な財産を成した資産家デスティリエールの娘。のオスモン伯爵は七月王政期にフランスを治めたオルレアン家と結び付きの強い貴族ボワーニュ伯爵夫人(1781-1866)の弟。

- ベルジオジョーゾ大公妃:オーストリアの支配と戦いミラノから逃れてきた亡命貴族。フランス七月王政期の主要な音楽サロンの主催者。

- 回想録の出典:J.-J. Eigeldinger, Stephen Heller:Lettres d'un musicien romantique à Paris, Flammario, 1981. (ジャン=ジャック・エーゲルディンゲルの著作『ステファン・ヘラー―パリのあるロマン主義音楽家の手紙』、未翻訳)。