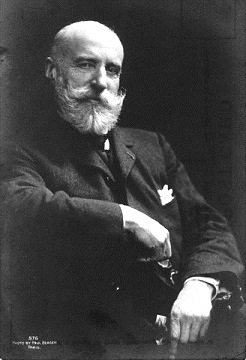

歴史的録音を聴く:19世紀フランスのピアニスト、フランシス・プランテ

19世紀フランスのピアニスト、フランシス・プランテ

掲載日:2012年12月28日

執筆者:林川崇

今年最後のコラムは18日に続き、ショパンの歴史的録音についてです。現在コラムの方はマルモンテルが著したショパン小伝の翻訳連載が続いていますが、そこに登場した人物の中に実は演奏録音を残したピアニストがいます。フランシス・プランテ(1839〜1934)です。

彼はパリ音楽院でマルモンテルに師事したピアニストですが、子供の頃よりヴァイオリニストのアラール、チェリストのフランコム(ショパンやアルカンともトリオを組んだ)と共演を重ねました。また一説には、リストの紹介でショパンと会い、演奏をリクエストしたら弾いてくれたとも言われています。

プランテは非常に長生きをし、89歳の時の1928年に自宅でまとまったレコード録音を行なったため、今でも良好な音でその演奏を聴くことが出来ますが、その中に、ショパンのエチュード7曲も含まれています。

全体的な特徴としては、速いパッセージは徹底して軽く、旋律や副声部などは激しく打ち込んでいるのがわかりますが、Op.10 no.5(黒鍵)やOp. 25 no.9では拍の強弱をしっかり弾き分けることによりビート感が強調され、決して速くなくても煽るような推進力のあるリズムが生まれていますし、Op.10 no.7やOp. 25 no.11(木枯らし)では、本来の歌唱声部である左手の旋律が朗々と歌ってくっきり聴こえるのも印象的です。

YouTubeで検索:

Francis Plante Chopin Etude op.10 no.5

Francis Plante Chopin Etude op.25 no.9

Francis Plante Chopin Etude op.10 no.7

Francis Plante Chopin Etude op.25 no.11

その他、Op. 25 no.2についても一見ぎくしゃく聴こえるかも知れませんが、よく聴くと楽譜通りに右手の速い音型を3音ずつに分けて僅かにアクセントを付けることにより、左手との拍節感の違いをきちんと出しているのが聴き取れます。

YouTubeで検索:Francis Plante Chopin Etude op.25 no.2

時代が変わった今、これらの演奏を聴いて奇異に聴こえるか、却って新鮮に聴こえるかはわかりませんが、こうした古い録音はかつての演奏美学や様式を耳で感じ取れるという点で掛け替えのないものではないでしょうか?

さて、少し紙面が残りましたので、アンコールとして、ボッケリーニのメヌエットをプランテ自ら編曲して弾いた演奏を紹介します。実はこの曲が有名になったのは、原曲である弦楽五重奏曲を、前述のアラール、フランコム達が演奏した所フランスでヒットし、そこから世界に広まったからだそうです。

YouTubeで検索:Francis Plante Boccherini Minuetto

それでは皆様、よいお年をお迎えください。

本文中で触れなかった残り2曲のエチュードはこちら。

YouTubeで検索:

Francis Plante Chopin Etude op.10 no.4

Francis Plante Chopin Etude op.25 no.1