19世紀前半のイタリアとピアニスト・コンポーザーたち4

掲載日:2012年10月10日

執筆者:上田泰史

今日は再び19世紀のイタリア・ピアノ音楽に話題を戻します。器楽の発展においてフランス、ドイツに遅れをとっていた世紀前半のイタリアですが、1820年代に入ると一つの家系からピアノ音楽の担い手が次々に誕生します。その一族の名は、フマガッリ家。今日はイタリアのピアノ界を一気に湧き立たせたフマガッリ家の才士と彼らが学んだミラノ音楽院の歴史をご紹介致します。

イタリアと言えばどうしてもオペラが強調されがちですが、1840年代を過ぎると、19世紀イタリアの器楽シーンでも際立った動きが見られるようになります。とくにピアノ界を沸かせたのはミラノ北西の片田舎、インザーゴに住むフマガッリ一族でした。1820年代~30年代、フマガッリ家で誕生した子どもたちは、音楽家の道を歩みました。その面々は次の通りです。

ミラノ音楽院で教授(1857~1893)。娘のクララ(1858~1949)はピアニストとして活躍。334以上のピアノ作品。

短命ながら110以上のピアノ作品。兄弟中、もっとも著名なヴィルトゥオーゾ。

ミラノの聖チェルソ教会の楽長 。ミラノ音楽院ではオルガン科教授を務める(1873~1900)。

アメリカに渡り、フィラデルフィア音楽院のピアノ科主任。帰国後はミラノで作曲と教授活動に専心。息子のマリオはバリトン歌手、俳優として活躍。

この他にも数名のフマガッリ姓の音楽家を見出すことができますが、恐らくこの家系から出た音楽家と思われます。

フマガッリ家に代表されるように、1820年代から一気にピアノ音楽家が誕生した背景として、ミラノ音楽院の創設を軽視するわけには行きません。個別の音楽家を見る前に、今回はミラノ音楽院について見てみましょう。ヨーロッパで最初の国立音楽院はイタリアではなく1795年、パリに設置されました。今日まで世界にその威信を示し続けている学校パリ国立高等音楽・舞踊院(CNSMDP)の原型です。パリ音楽院はもともと大革命期、行政機関の本体である国民公会の承認に基づいて設置された機関で、軍楽隊の養成とオペラ歌手の養成という二つの機能を統合した学校です。ナポレオンが皇帝となり、イタリア王国を建国を命じた時、皇帝は1805年、養子のウジェーヌ・ド・ボアルネをイタリア王国副王に任命、これをフランスの衛星国としました。この時既に、イタリアにもフランスの音楽院を部分的にモデルとした学校を創設する計画が進んでおり、1807年、ミラノ音楽院が創設されました。

創設当初のミラノ音楽院の主たる目的は、街の音楽活動の中心を担うスカラ座で活躍する音楽家を養成することでした。それ故、重視されたのは声楽とオーケストラの楽器であったはずです。ピアノはおそらく通奏低音や伴奏法が重視されていたのではないかと想像します。というのも、フランスでも同じような状況があり、1815年から30年のブルボン復古王政時代、王立歌唱学校の復権が目論まれたために、独奏楽器としてのピアノの地位は重視されませんでした。 最初の音楽院院長は、イタリア王国副王ウジェーヌ・ド・ボアルネ(ナポレオンの養子)の宮廷礼拝堂楽長ボニファツィオ・アジオーリ(1769~1832)で、ナポレオンが失脚する1814年までこの地位につき作曲を教えました。ピアノの教授にはボローニャ出身のピアニスト兼作曲家ガエタン・ピアンタニーダ(1768~1836)が任ぜられました。当時のミラノ音楽院はパリ音楽院のように全ての国民に開かれた学校ではなく、隣接するサンタ・マリア・デッラ・パッショーネ教会の寄宿生であることが条件でした。

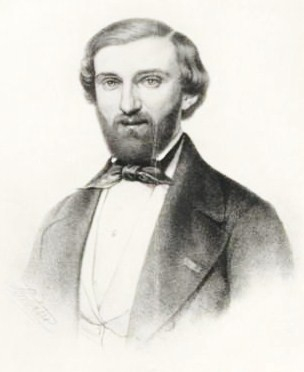

(右)ミラノ音楽院初代院長ボニファツィオ・アジオーリ(1769~1832)。

ナポレオン失脚後、再びイタリアはもとの小国分立状態になり、北部はオーストリアの権勢下に置かれます。この時代にようやく学校は寄宿生以外にも開かれるようになりました。作曲、声楽、器楽の他に、音楽史のクラスが導入されたことはパリ音楽院に先んじた注目すべき変化と言えます。

1832年、18歳のジュゼッペ・ヴェルディ(1813~1901)はミラノを訪れ音楽院に入学を申請します。しかし、彼の年齢が通常入学する学生たちに比べ既に高すぎたこと(ヴェルディは4歳オーバーということですから通常は14歳くらいまで)、彼がミラノの属するロンバルディア・ヴェネト王国の住民でなかったことを理由に入学を拒否されました。このエピソードはフランス国籍を持たないハンガリーのリストやアメリカのゴットシャルクがパリ音楽院への入学を断られたのを思い出させますが、単に制度上の問題でした。

もう一つ、ヴェルディが入学を拒まれた理由として、彼が正統的なピアノのテクニックを持っていなかったことが挙げられました。彼は13歳から18歳の間に大量の習作を書いたと回想しており、そこには「5,6曲のピアノ協奏曲と変奏曲のセット」を作曲し演奏会で自ら演奏したと述べていますが、フランスやドイツで優れた教師につかず殆ど独学で学んだことが、音楽院から見れば「非正統的」に見えたのでしょう。しかし、ピアノ演奏を重視する点は、オペラ歌手の教育が支配的であったとは言え、すでにピアノ教育がそれなりの地位を得ていたことを示しています。

ところで、皆さんはミラノ音楽院が現在どのような名称を持っているかご存知ですか?そう、「ヴェルディ音楽院」です。受け入れを拒否した作曲家の名前を学校につけるなんて、随分皮肉な話です。

入学の年齢制限の目安を14歳とすると、フマガッリ兄弟がミラノ音楽院に入ったのは1840年代後半から50年代前ということになります。実際、フマガッリ家で最も著名なアドルフォ・フマガッリは1837年から10年間、ピアノと対位法(伝統的な作曲書法)を学んだということなので、9歳前後での入学という計算になります。少なくとも年長の二人ディスマとアドルフォに関して、彼らはアントニオ・アンゲレーリという教授のクラスで学んだことが分かっています。彼がどのようなメソッドを用いて教育したのかは大変興味のあるところですが、これは将来の研究課題です。 それでは、次回はフマガッリ家のメンバーとその作品をもう少し詳しく見てみましょう。