バッハの伝統と18世紀後期に生まれた音楽家: カルクブレンナーの場合

掲載日:2012年10月20日

執筆者:上田泰史

昨日ご紹介したのは、19世紀前半のパリで最も著名なピアニスト兼作曲家、フレデリック・カルクブレンナーの練習曲でした。

音楽を聴く限り、カノン風の出だしで、ロマンチックどころかかなり古風な、バロック風の印象を受けます。確かにこの曲、バッハの幾つかの鍵盤作品を直ちに想起させます。

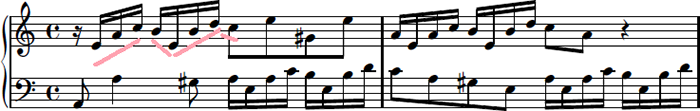

まずはカルクブレンナーの出だしを見てみましょう。赤い線は後で比較に用いる印です。

バッハの《平均律クラヴィーア曲集》第二巻 第4番(BWV873)には、この曲と同じ調性・拍子の3声のフーガがあります。

- やや音質が悪いので気になる方は他の音源をYoutubeで探して下さい

さらに、カノン風の出だしはバッハの《2声のインヴェンション》第13番に見られるジグザグ主題旋律と動きが非常によく似ています(和音構成音も同じです)。

カルクブレンナーの方はピアノの練習曲である以上、演奏技法的にはクラヴサンを前提としないピアニスティックな書法を前提にしていますが、曲のスタイルの点ではこのように「バロック風」ということができます。

様々昨日のクイズを通して、カルクブレンナーが1780年代、つまりロマン主義オペラの先駆けと見られる『魔弾の射手』の作曲家、ウェーバーと同じ世代の作曲家だということが分かりましたね。それなのに、カルクブレンナーは敢えて過去にさかのぼって着想の源泉を探し求めているようにみえます。これは単に彼が「時代遅れ」だったということなのでしょうか。

実は、この練習曲は1831年に出版された彼のピアノ教本『ハンドガイドを用いてピアノ・フォルテを学ぶためのメソッド』作品108の付録に収録された12の練習曲の一つで、その中には様々な時代のスタイルの作品が収められています。例えばこちら、第9番はより「当世風」の甘美なサロン小品の性格です。

そうかと思えば、第10番は17、18世紀のスタイルを意識した「トッカータ」と題された練習曲です。

こうなってくると、どうやらカルクブレンナーが単に古めかしいスタイルを好む作曲家ではなかったようだ、ということが分かりますね。

1780年世代はとても波乱に満ちた時代でした。ご存知の通り、フランスでは大革命が起こり、90年代に入ると国王が王妃共々処刑されるという自体が起き、市民が政治のイニシアチブを取る時代が到来します。この時代の作曲家は幼少期に血なまぐさい動乱のパリに生まれ育った世代です。しかし、社会体制はくつがえっても、音楽のシステムまでが突然新しいものへと変化するわけではありません。音楽の伝統はやはり18世紀以前の伝統を継承する形で存続しました。

バッハ・ファンの方々やメンデルスゾーンの伝記を読んだことのある方はきっと、1750年に亡くなったバッハは没後しばらくの間、人々の間で忘れ去られていたという話をご存知だと思います。少なくとも、1829年にメンデルスゾーンがバッハの《マタイ受難曲》の復活上演をするまでは。しかし、実際には少なくとも特に鍵盤音楽において、バッハ作品は水面下で脈々と受け継がれていました。

カルクブレンナーはパリ音楽院でルイ・アダンというピアニスト兼作曲家に支持していました。アダンは1758年の生まれですから、バッハの没後8年目に誕生しています。このアダンは1804年にパリ音楽院用の公式メソッドを出版しますが、その中には、ちゃんとバッハの《平均律クラヴィーア曲集》から最初のフーガが抜粋され収められています。カルクブレンナーは、模範とすべき過去の作品をアダンから学び、自らも「古典」を尊重する教師となりました。

その一方で、社会が変わればやはり求められる音楽も次第に変わっていきます。教会音楽の書法から来たフーガやカノンは、高度な音楽書法の模範として音楽院などの機関や個々の教師によって保存されました。その一方で、産業が発達し会社や銀行を経営する裕福な市民が台頭すると、社交上の親しみやすさから、そのような「難しい」音楽よりも流行の歌曲やオペラの旋律による変奏曲やカドリーユなどの舞曲のほうが求められるようになります。カルクブレンナーは革命後、ビジネスにどっぷりつかったビジネスマン兼音楽家でした。彼はパリの大手ピアノ会社、プレイエル社の経営に携わり、大きな財産を築きました。ショパンが入門を考えたくらい、ピアニスト・教師としても非常に人気がありましたから、富と名声を活かして出版の方面でも変奏曲やサロン向けの小品をいくつも書きました。

このようなわけで、カルクブレンナーは「古典を尊重する厳格な作曲家」であると同時に「新しい市民社会の作曲家」であるということができます。こうした性質は、カルクブレンナーと同年生まれのパリ音楽院ピアノ科教授、ヅィメルマン(1785-1853)にも言うことができます。彼は対位法の大家として知られ、レクイエムやミサ曲といった教会音楽を書く一方で、同時に和声、対位法の深い造詣を密かに生かしつつも、一般市民向けの変奏曲を書いています。(上田)