44. 「30番」再考 ~ 第19番―弦楽四重奏風のスケルツォ

第19番の冒頭には「Allegro scherzando(快活に、諧謔的に)」という楽想表示が記されています。今回は、「scherzando(諧謔的に)」という形容詞に着目して様式上の特徴を検討していきます。

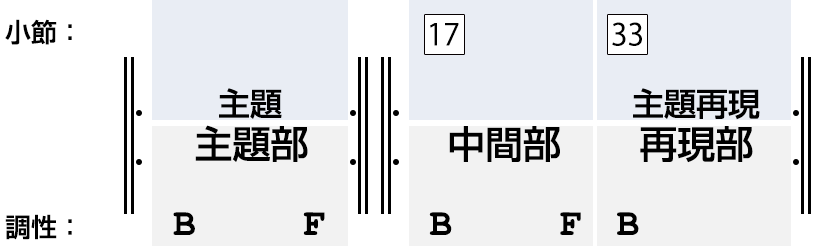

この曲は、A-B-A’という明快な3部形式でできています。

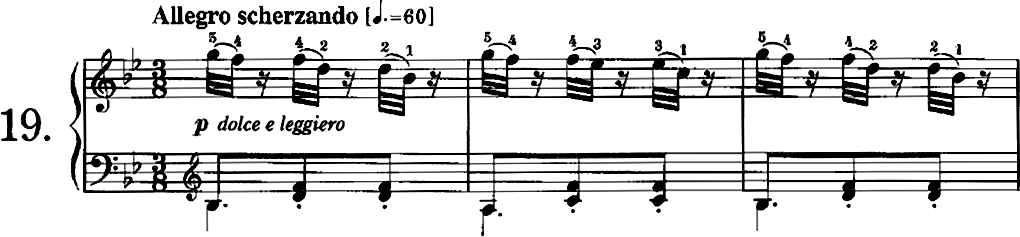

さて、ここでこの曲の声部の数に着目してみましょう。最低声部は付点4分音符、その上が2声の8分音符、そして右手の最上声部が32分音符です。つまり、この曲は伴奏を担う3声+旋律を担う1声の4パートで書かれています。こうした書法は古典的な弦楽四重奏にしばしば見られるものです。次の例はハイドンの傑作として名高い6曲からなる《弦楽四重奏》作品33の第2番の冒頭です。

拍子は4/4ですが、チェロが4分音符、ヴィオラと第2ヴァイオリンが8分音符の刻み、第1ヴァイオリンが旋律を担っています。書法上の特徴はチェルニーの第17番と全く同じです。

次に、チェルニーの右手の32分音符の音型に注目してみましょう。この音型は鋭いボウイング(運弓)を利用した音型としてしばしばヴァイオリンなどの弦楽器に現れます。例えば、ハイドンの同じ弦楽四重奏のセットの第5番の物悲しげな第2楽章には同じような音型が現れます。

あるいは、この音型をみると真っ先に1845年に初演されたワーグナーの「タンホイザー序曲」に出てくるパッセージを思い出す人もいるかもしれません。

ただし、チェルニーの19番はワーグナーの《タンホイザー》序曲のように重厚なオーケストラの響きは 意図されていません。ともあれ、第19番は弦楽四重奏風の4声で書かれ、音型は弦楽器の特徴も備えてい ることは確かです。

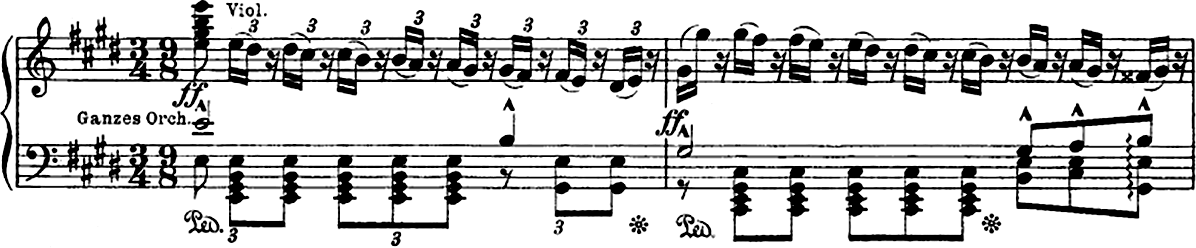

次に、3つ目の特徴として、トゥッティの身振りに着眼します。弦楽四重奏の醍醐味は、それぞれのパートが対話をしたり、伴奏をしたり、独奏者として扱われたりと、さまざまな役割を担いながら楽器間の親密な関係を作っていく点にあります。同じ弦の響きの単調さを出来る限り多様なものにするために、作曲家は様々な手法をつかって対比や驚きをもたらす工夫を凝らします。例えば、譜例3で挙げたのと同じ曲の中には次のようなパッセージがあります。

第2楽章の終結部で、ヴァイオリンの独奏が締めくくりの楽句をppで奏でると、それと同じ楽句を4人全員がトゥッティ(総奏)のf で繰り返し、印象的な対比を生み出します。こうした音楽的なレトリックはハイドンやそれ以外の作曲家においても、さまざまな形で用いられています。

チェルニーの第17番の中間部の冒頭は、まさにこの「トゥッティの身振り」をピアノ上で表現しています。

それまで伴奏+旋律という構成だった書法は、一転してオクターヴの厚い一つの旋律にまとまります。A部の楽想記号は「dolce e leggiero甘美に、軽快に」で強弱記号はp でした。これに対して、「トゥッティ」の中間部冒頭は冒頭のモチーフを低音域から力強く上昇するf で書かれています。Aの4~7小節に現れていたアルペッジョのモチーフも、Bではsf の属七和音で強調されています。

このように、第19番は室内楽のスタイルを念頭に置いていると考えることができます。ただし、通常、弦楽四重奏でスケルツォ楽章は第2楽章か第3楽章に置かれ、拍子はメヌエットに由来する3/4拍子ですので、3/8拍子のチェルニーの第17番は古典的なスケルツォ/メヌエット楽章よりも早めのテンポで演奏されるのが様式に即していると思います。今日一般に演奏されるテンポは、得てして3/4拍子に聴こえがちです。