「最も成功したバッハ」第二回:【3】C.Ph.E.バッハのソナタ(後編)(執筆:佐竹那月)

C.Ph.E.バッハのクラヴィーア作品

執筆:佐竹那月

1.音楽教育と楽譜出版業

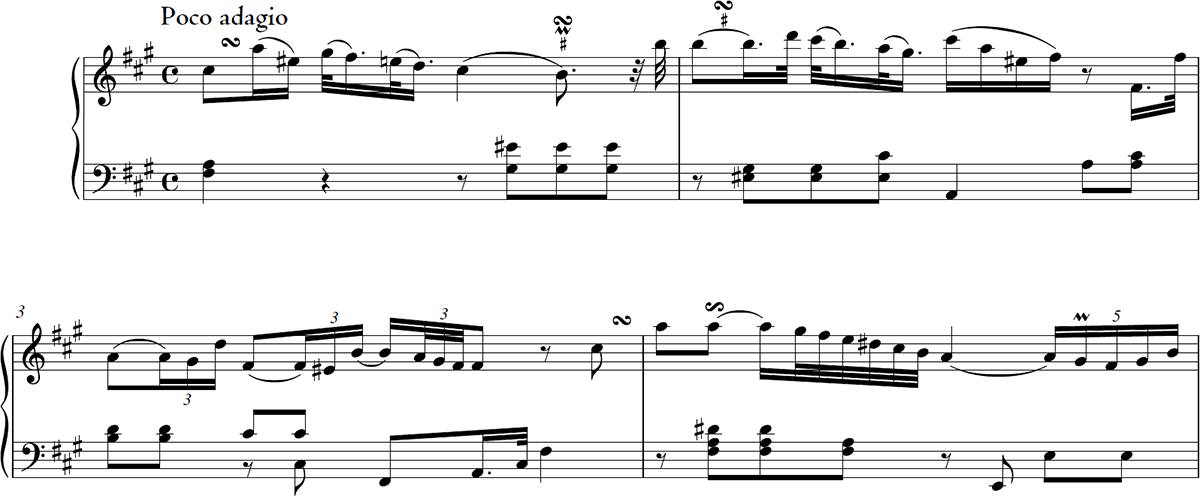

C.Ph.E.バッハは楽譜出版業にも力を入れ、『正しいクラヴィーア奏法に関する試論』第1部(1753年出版)とともに出版された《プローベシュテュッケ》Wq.63(1753年出版)、《変奏反復付きソナタ集》Wq.50(1760年出版)、《6つのやさしいクラヴィーア・ソナタ》Wq.53(1766年出版)、《婦人達のための6つのクラヴサン・ソナタ》Wq.54(1770年出版)といった、初心者や音楽愛好家向けの教育的な作品集を立て続けに世に出しました。なかでも、C.Ph.E.バッハの変奏反復付きソナタ※脚注1は、当時の演奏習慣を窺い知れるものであると同時に、J.ハイドン(1732~1809)らの創作にも影響を与えた、音楽史的にも重要な「発明」でした。というのも、楽譜上で反復記号がついていて、同じ部分を2回弾くように指示されている場合、即興的に装飾を加えて反復演奏する慣習は当時からありましたが、初心者にとっては、適切な装飾をみずから考えて演奏するのは至難の業です。変奏反復付きソナタでは、その反復部分が、反復記号で省略されずに、装飾を加えた形で書き出されています。それにより、初心者でも、記譜通りに弾くだけで、作品の本質を損なわない趣味の良い装飾で演奏することができます。《変奏反復付きソナタ集》より〈第5番 変ロ長調〉 H.126, Wq.50/5(1758年作曲) 第1楽章(【譜例1】)を例に見てみましょう。第1~20小節が楽章前半で、第21小節からはその反復部分が、装飾された形で書き出されています。第1~4小節に対応する第21~24小節では、元の骨組みはそのままに旋律が装飾されており、伴奏型にも、生き生きした付点リズムの装飾が加えられています(第24小節)。

2.《専門家と愛好家のためのクラヴィーア曲集》全6集

C.Ph.E.バッハは『自叙伝』(1773年)のなかで、それまでに出版された自作品について、以下のように振り返っています。

私は今まで、ある特定の人物や一般の人々のために曲を作らなくてはならなかったので、自分自身のためだけに作曲する場合よりも、いつも多くの制約を受けていました。(中略)たとえそれが楽曲のほんの小さな一部分にすぎなくとも、人は優れた音楽を聴きたがるものである、というのがつね日頃の私の持論でもあります。ですから神が私に授けてくださった才能にもよるのですが、私の作品には人目を引くような多様さがあります。※脚注2

C.Ph.E.バッハは、愛好家のために作曲しなければならないという制約の中で、可能な限り表現豊かな音楽を心がけて作曲していました。しかし、彼が晩年に作曲・出版した《専門家と愛好家のためのクラヴィーア曲集》全6集(1779〜1787年出版)は、それまでのような売れ筋を狙った愛好家向けの作品とは少し異なり、愛好家だけではなく専門家も楽しめるような、芸術性が高く演奏も比較的難しい作品を含んでいます。《専門家と愛好者のための6つのクラヴィーア・ソナタ》第1集 Wq.55(1779年出版)はクラヴィーア・ソナタ6曲でしたが、その後は楽譜が売れるようにと、第2, 3集ではソナタ3曲に人気のロンド3曲を追加し、第4集以降にはファンタジアも加えられました。

これらの曲集に収められたクラヴィーア・ソナタは計18曲あります。1750〜1770年代に出版していた愛好家向けの作品よりも、技巧的にも華やかさが増しているほか、聴き手の予想を裏切るイレギュラーな終止がいくつか登場するなど、興味深いポイントが多くあります。例えば、第5集の〈ソナタ第1番 ホ短調〉H.281, Wq.59/1(1784年作曲)第3楽章の最後(【譜例2】の第59~60小節)では、完全終止ではなく、属七の和音の第2転回形・主和音の第1転回形が現れるのみで、ppで消えていくように曲が終わっています。

また、楽章の変わり目に、次の楽章の主調に転調する場合がとても多いことが特徴的です。【譜例3】は、第1集の〈ソナタ第4番 イ長調〉H.186, Wq.55/4(1765年作曲)第1楽章の終わりの部分です。1番カッコの第121小節では完全終止に到達していますが、2番カッコではカデンツの動きが避けられ、第2楽章(【譜例4】)冒頭と同じ嬰ヘ短調に転調します。

最後に、筆者おすすめの名盤として、ミクローシュ・シュパーニの「C.P.E.バッハ:鍵盤独奏曲全集」をご紹介します※脚注3。作品全集 C.P.E.Bach: The Complete Works の編纂に携わったC.Ph.E.バッハ研究者の顔も持つ彼は、作品ごとに最適な楽器(ハープシコード、クラヴィコード、タンジェント・ピアノ)を選択し、各楽器を見事に弾き分けています。語りかけるような、自然で温かみのある演奏です。

Keyboard Sonata in G Major, Wq.65 No.48, H.280: I.Andantino

- Bach, Carl Philipp Emanuel.“Kenner und Liebhaber” Collections I. Edited by Christopher Hogwood. Los Altos, California: The Packard Humanities Institute, 2009. (Carl Philipp Emanuel Bach: The Complete Works, Series I: Keyboard Music, vol. 4.1.)

- Bach, Carl Philipp Emanuel.“Kenner und Liebhaber” Collections II. Edited by Christopher Hogwood. Los Altos, California: The Packard Humanities Institute, 2009. (Carl Philipp Emanuel Bach: The Complete Works, Series I: Keyboard Music, vol. 4.2.)

- Bach, Carl Philipp Emanuel. Sonatas with Varied Reprises. Edited by Robert D. Levin. Los Altos, California: The Packard Humanities Institute, 2019. (Carl Philipp Emanuel Bach: The Complete Works, Series I: Keyboard Music, vol. 2.)

- 久保田慶一『エマヌエル・バッハ 音楽の近代を切り拓いた《独創精神》』 東京:東京書籍、2003年。

- 変奏反復の原理は、C.Ph.E.バッハが1734年に作曲したソナチネ(H.8, 11, 12, Wq.64/2, 5, 6)の第3楽章にも用いられています。

- 久保田慶一『エマヌエル・バッハ 音楽の近代を切り拓いた《独創精神》』 東京:東京書籍、2003年、資料集75頁。この記述は、C.Ph.E.バッハが出版したある愛好家向けの作品が、「必要とされる感覚や知識、誠実さや勇気」をもたない批評家から、つまり、作品成立の背景や作曲上の制約への想像力が及んでいない批評家から、不当な評価を下されたことを批判する文脈で書かれました。

- シュパーニの全集録音は現在も進行中で、2024年8月に第41集(鍵盤用編曲集 第2集)が発売されています。