「最も成功したバッハ」第二回:【2】C.Ph.E.バッハのソナタ(前編)(執筆:佐竹那月)

C.Ph.E.バッハのクラヴィーア作品

執筆:佐竹那月

C.Ph.E.バッハは、作曲を開始した1731年から最晩年の1786年まで、生涯を通してクラヴィーア・ソナタを書き続けました。彼のクラヴィーア・ソナタ150曲余は、彼の鍵盤独奏曲のレパートリーにおいて最も重要な位置を占めています。

C.Ph.E.バッハは、急‐緩‐急の3楽章からなるクラヴィーア・ソナタを作曲した最初期の作曲家の一人です。両端楽章は、主にソナタ形式または2部分形式で書かれており、第2楽章はしばしばレチタティーヴォ的旋律をもつ緩徐楽章となっています。

1740年代の意欲作

C.Ph.E.バッハが、1740年からプロイセン宮廷楽団の第一チェンバロ奏者としての仕事を始めた頃、代表作《プロイセン・ソナタ集》(1742年出版)、《ヴュルテンベルク・ソナタ集》(1744年出版)が創作されました。

C.P.E.Bach: Sonata in A-flat Major, Wq.49/2 - Marc-André Hamelin

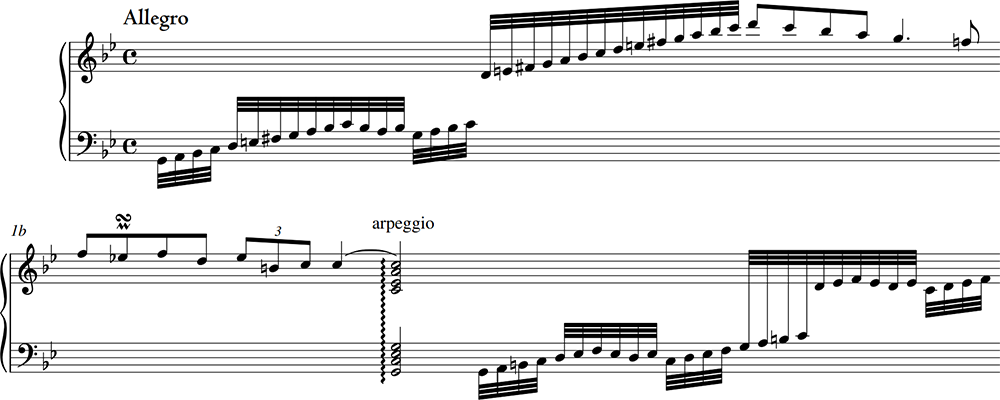

これらのソナタ集は、一部に対位法的書法を残す一方で、C.Ph.E.バッハが後に発表する「自由ファンタジー」的な性格も併せ持つ、革新的な作品となっています。実際、1775年に作曲家自身がJ.N.フォルケル(1749〜1818)に宛てた書簡で、1740年代半ばに「自由ファンタジー」的なクラヴィーア・ソナタを作曲したことに言及しています※脚注1。作曲家がどの作品について「自由ファンタジー」的と述べたのかについては、近年の研究でも見解が分かれていますが、この時期には、《ヴュルテンベルク・ソナタ集》の他、《ソナタ ト短調》H.47, Wq.65/17(1746年作曲)第1楽章(【譜例1】)のように、小節線のない部分を含んだ楽章なども書かれました。

《ヴュルテンベルク・ソナタ第4番 変ホ長調》H.34, Wq.49/5(1743年作曲)第1楽章(【譜例2】)では、楽章前半(提示部)で変ロ長調に転調し、第24小節に変ロ長調の半終止がありますが、そこからなかなか完全終止に到達しません。ドミナント和音の後に、IV度の和音(第25, 28小節)やドッペルドミナントの和音(第39小節)に逸れて新たな旋律を開始することで、主和音への解決が何度か回避された後、第41~42小節でようやく変ロ長調での完全終止に至ります。ソナタ形式の制約の中でも聴き手の(ドミナント→トニックへの)期待を裏切ってくる、C.Ph.E.バッハの茶目っ気が感じられる部分です。

筆者おすすめの名盤、アナ=マリヤ・マルコヴィナの「C.P.E.バッハ:鍵盤独奏作品全集」(26枚組)は、モダン・ピアノによる数少ない全曲録音です。自分好みの曲を探す際に活用してみてはいかがでしょうか。

- Bach, Carl Philipp Emanuel.Prussian and Württemberg Sonatas.Edited by Hans Günter Ottenberg. Los Altos, California: The Packard Humanities Institute, 2015. (Carl Philipp Emanuel Bach: The Complete Works, Series I: Keyboard Music, vol.1.)

- Bach, Carl Philipp Emanuel.Sonatas from Manuscript Sources III.Edited by Jonathan Kregor and Miklós Spányi. Los Altos, California: The Packard Humanities Institute, 2019. (Carl Philipp Emanuel Bach: The Complete Works, Series I: Keyboard Music, vol.6.3.)

- Ernst Suchalla, ed., Carl Philipp Emanuel Bach Briefe und Dokumente: Kritische Gesamtausgabe, Band 1, (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1994), p. 485.