はじめに(2)

「古典」には普遍的・不変的な価値があるからこそ「古典」だったのに、その有用性(役に立つかどうか)によって価値付けが行われかねない時代になりました。いまや、「生涯かけて何度も読み(聴き)返し、向き合っていれば、きっとわかるようになる」、「古典を読むと、人生に深みが出る」では、説明になっていないわけです。いま「古典」が人々の話題に上るようになってきたのは、一方には「古典」に実用的で即時的な意味を求めたいという欲求があり、他方には永続性という「古典」本来の存在意義を保守したいという欲求があるからではないでしょうか。

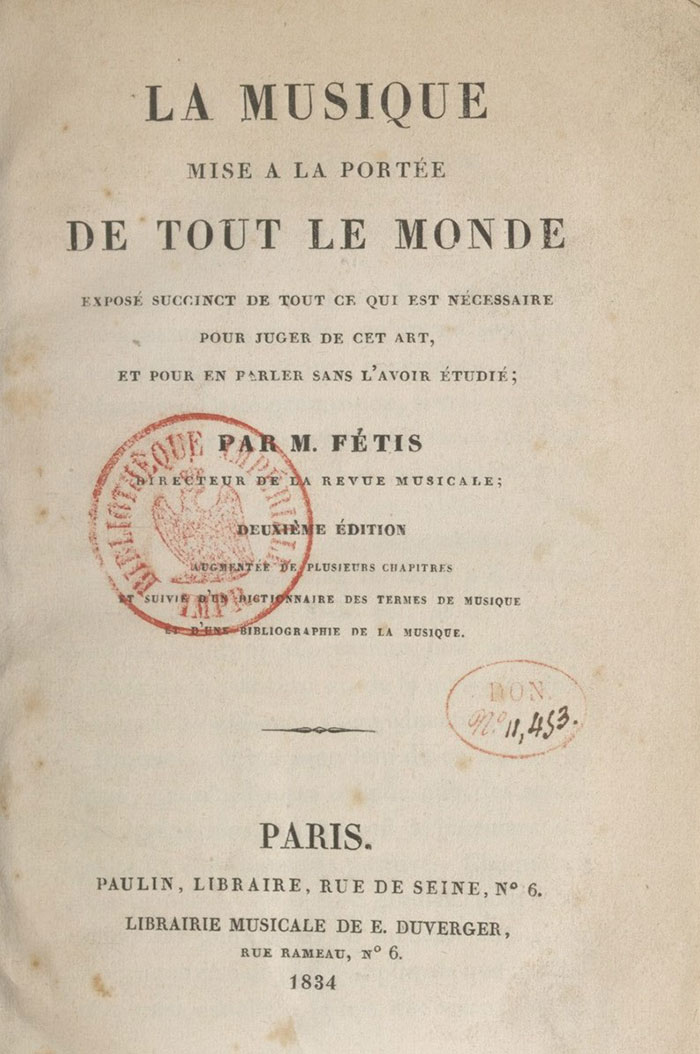

そもそも、「古典」が永続的な価値あるものとして確固たる社会的地位を得てきた背景には、18世紀以来の啓蒙主義的な知の枠組みが関係しています。啓蒙主義的な精神にとって、「誰にでも分かる」ことはとても大切なことでした。例えば、ベルギー出身で、パリでも活躍していた博識な音楽著述家・理論家フランソワ=ジョゼフ・フェティスは、1830年に『誰にでも分かる音楽』というタイトルの本を出版しています。さらに、これには次のような副題が付いています。「この芸術[つまり音楽]に判断を下し、それを勉強していなくてもそれについて語るために必要な事柄を全て簡潔に提示した」※1。この本は、音楽のルーツから音響、楽器、拍子、旋律、リズム、音楽用語など、音楽一般に関する要素について整理していますが、その実態は、現代に書店や広告で見かける「誰でも分かる」「サルでも分かる」と銘打った本とは違って、大学で講義するような専門的な内容を扱った教養書です。

音楽的技術と知識を「万人に」、つまり階級の区別なく広めようという理念は、パリ国立音楽院(以下「パリ音楽院」と記します)の創立にも象徴されています。パリ音楽院は、フランス革命末期の1795年、国民公会によって設置が承認されました。つまり、パリ音楽院はフランス革命を支えた啓蒙思想の申し子でもあります。これはちょうど、都市部の裕福な市民の間でピアノがチェンバロにとって代わりつつあった時期です。王族や貴族の暮らしを象徴するチェンバロは、絶対王政の終演と共にお払い箱となりました。続く一世紀の間、パリ音楽院は教育体系に確固たる基盤を与えるために、ピアノのための「古典」レパートリーを大急ぎで整備し、社会的にも美学的にも、その権威を正当化することを迫られました。

パリ音楽院の教育は無償で、フランス人なら誰もが入学することができました。かくして誰もが音楽の「古典」を学ぶチャンスを手にすることができるようになった――と言いたいところですが、現実はそう単純ではありません。創立当初の学則を読むと、入学規定には、「字が読めること」という条件が明記されています。フランス大革命前後の1786年から1790年にかけて、婚姻証明書から割り出されたフランスの識字率男性で 47%、女性で27%に過ぎませんでした※2。つまり、パリ音楽院の教育における「平等」を享受できる潜在的な国民は、全人口の半数もいなかったと推察されます。「万人」のための啓蒙主義は高邁な理想ではありましたが、実際には、生まれ育った家庭環境やジェンダーギャップ※3など、様々な社会的要因に条件づけられていました。その意味で、音楽の専門的な技術と古典的教養を身につけることは、ほんの一握りのエリートの特権でした。

「古典」がいっそう多くの人々の手に届くようになったのは、19世紀後半以降のことです。フランス第二帝政期には「古典音楽」のアンソロジー(選集)が整備され、安価な古典レパートリーの楽譜も手に入りやすくなりました。当然、反動もありました。パリ音楽院ピアノ教授の中には、あくまで「芸術とは選り抜きの、繊細かつ敏感な魂の分け前であり、決して大衆の手に届くものではない」※4と考える人もいました。現代の芸術教育で、これほど眉をひそめられる発言はないでしょう。しかし、19世紀の芸術教育機関は、「古典」作品を価値の拠り所として制度を形作ってきたのですから、こうした意見も出てきて当然でした。

じつは、「古典(英:classic)」という言葉には、「エリート」に近いニュアンスが含まれています。二世紀にアウルス・ゲッリウスという著述家が記したところによれば、「古典(羅:classicus)」はローマ帝国において租税を納めることのできる上流市民のことを指しました。これが、17世紀までに模範とすべき立派な人、模倣に値する作家およびその作品という意味に転じ、さらに教室(class)で学ぶ模範的作品、という今日的な意味になったという経緯があります※5。つまり、私たちが普段用いている「クラシック音楽」という言葉の核心には、それ自体に「上流」や「エリート」の音楽といった含意があると言えます。実際、舞台上や客席では、いまなおある種の「上品さ」が重んじられます。

今日、啓蒙時代以後のエリート主義を越えて、知の民主化とグローバル化が目標に掲げられるようになりました。エリート主義に陥らず、しかし「古典」を単に「すぐに役立つ文化の道具」へと矮小化しないようにするためには、私たちは「古典」とどのように向き合えばよいのでしょうか。もっと言えば、私たちが古典作品を読んだり、聴いたりすることを通して、血の通った経験として「古典」を主体的に生きるにはどうしたらよいのでしょうか。

この連載では、ピアノ音楽における「古典」概念や「古典」作品を通して、そうした問いについて考えるきっかけになる話題を扱っていこうと思います。もっとも、連載全体の全体構成は固めずに書き進めていきますので、時折話題がガラリと変わることもあるかもしれません。そのあたりは、どうか気にせず、皆さんの関心のある話題を「つまみ読み」していただければ幸いです。

- François-Joseph Fétis, La musique mise à la portée de tout le monde, exposé succinct de tout ce qui est nécessaire pour juger de cet art, et pour en parler sans l'avoir étudié. Paris, Alexandre Mesnier, 1830.

- エマニュエル・トッド『デモクラシー以後――協調的「保護主義」の提唱』石崎晴己訳、東京:藤原書店、78頁。入学規定には識字能力のほか、専門分野の学習に必要な身体能力が欠けていないことも記されています(もっとも、ピアノ科には視覚障害のある学生も登録していました。このことは、視力が音楽院でのピアノ学習に必須の身体能力とは考えられていなかったことを示す興味深い事実です)。

- 19世紀、結婚した女性がプロのピアニストとして活躍することは一般的ではありませんでした。女性は良妻賢母たるべしというブルジョワ的規範が支配する中で活躍した女性ピアニストには、マリー・プレイエル(旧姓モーク, 1811~1875)やマリー・ヤエル(旧姓トロートマン, 1846~1925)がいます。作曲では、1913年、リリー・ブーランジェが、フランス学士院が主宰する通称「ローマ賞コンクール」で女性として初めて(あるいは漸く)大賞を獲得しています。

- Antoine-François Marmontel, Éléments d’esthétique musicale et considérations sur le beau dans les arts, Paris, Heugel et fils, 1884, p. 189.

- Walther von Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch, vol.1, p.745.