第07回 メトネルを味わう

いらっしゃいませ。カフェ・モンポウにようこそ。

今日は、ロシアのコンポーザー・ピアニスト、ニコライ・メトネル(1880-1951,ロシア)のロマンティックで暖かみのあるピアノ曲をご紹介します。

(1880-1951,ロシア)

メトネルは、スクリャービン(1872-1915)、ラフマニノフ(1873-1943)と並ぶロシアの偉大なコンポーザー・ピアニストで、スクリャービンとはサフォーノフ門下の同門、ラフマニノフとは生涯にわたる親友でした。ラフマニノフのピアノ協奏曲第4番はメトネルに、メトネルのピアノ協奏曲第2番はラフマニノフに献呈されています。メトネルの作品は、彼らと比較すると長らく演奏機会に恵まれてきませんでしたが、近年、没後50年(2001年)を機に、わが国でも楽譜が出版され、メトネル作品の含まれる演奏会も増えるなど、徐々に再評価の機運が高まりつつあるように思います。

メトネルは、ラフマニノフと同様、当時の前衛的な潮流には目もくれず、調性音楽の枠内できわめてロマンティックな音楽を書きました。しかし、ラフマニノフの歌謡的でストレートに訴えてくる作風とは異なり、メトネルの音楽はきわめてポリフォニックで緻密に書かれたもので、その哲学的な響きは、一見難解なようでいて、聴けば聴くほどに魅せられてしまう深みと味わいがあります。ドイツ系ロシア人でバッハやベートーヴェンに深く傾倒したメトネルは、堅牢なドイツ的構築性と、ロシアの土の匂いのするロマンティシズムを融合させたような、まったく独自の音楽世界を確立しました。その作風は、同時代のストラヴィンスキー(1882-1971)やヴェーベルン(1883-1945)の前衛的な音楽を鑑みるに、保守反動の最たるものと言っても過言ではないかもしれませんが、その作品の素晴らしさはもっと評価されて然るべきです。

メトネルは、ロシア革命後、安全を求めて西欧に移り住み、ベルリン、パリを経て、1935年からロンドンに居を構えます。1928年に王立音楽アカデミーの名誉会員に選ばれるなど、メトネルの音楽はとりわけイギリスで高く評価されていたのです。そして、幸運にも、南インドの支援者マハラジャの援助を受けることができ、英HMVに自作自演やベートーヴェンの録音が残されることになります。このとき、結局実現しませんでしたが、ベートーヴェンのソナタの全曲録音を、シュナーベルではなくメトネルで行なう計画もあったそうで、メトネルの演奏の素晴らしさを物語るエピソードとなっています。

メトネルは、若い頃に短期間モスクワ音楽院で教鞭をとったものの、その後は、作曲に没頭できるよう、数多くの音楽学校からのピアノ教授就任のオファーを断り続けたといいます。これは、彼の作曲に対する強い使命感の証明であると同時に、彼の愚直さ、不器用さのあらわれでもあると言えるのではないでしょうか。彼の緻密で保守的な作品は、大衆へのアピールには欠けるかもしれませんが、誠実で暖かみがあり、聴けば聴くほどに味わいが出てきます。自身の信じる音楽をまっすぐ貫いたメトネルの音楽の尽きぬ魅力を、ぜひ皆さまにも知っていただきたく思います。

今回ご紹介するのは、メトネル作品のなかでも最もポピュラーな部類に属する小品です。とはいえ、メトネル作品自体がなかなか演奏されませんから、その普及にほんの少しでも貢献できれば嬉しいかぎりです。

メトネルは、「おとぎ話」(ロシア語で"スカースカ")と題したピアノ曲を沢山残していて、彼独自のジャンルとなっています。この悲劇的な盛り上がりを感じさせるおとぎ話Op.20-1は、ひとつの主題が執拗に繰り返されながら壮大な発展を築いていくさまが見事です。ラフマニノフが特に愛好した作品として知られ、ハイフェッツによるヴァイオリン編曲もあります。

メトネルは、「忘れられた調べ」と題された組曲を3集つくっていますが、それは、楽想を書き溜めてきたノートの中から、特に忘れ難いものをひっぱり出してきて作曲したものだと言われています。「春」では、爆発的に訪れる北国の春のよろこびが高らかに歌い上げられ、芽吹く自然の生命力が横溢します。

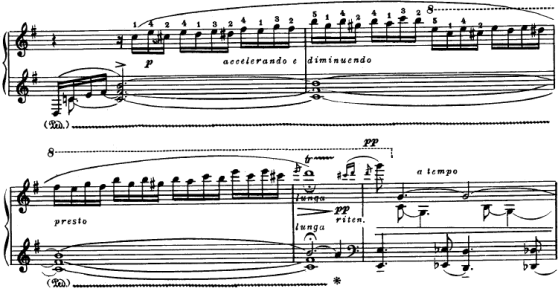

続く「朝の歌」は、朝の光に包まれてくつろいだ気分に満たされ、音楽はすこぶる即興的な趣です。

このような、鍵盤上の即興的な"戯れ"には、コンポーザー・ピアニストならではの身体的な感覚が滲み出ています。

参考文献 楽譜『メトネル ピアノのための"忘れられた調べ"第1集 作品38』~高久暁氏による解説(全音楽譜出版社)

ネットワーク配信許諾契約

9008111004Y31015